- 投稿 2018/01/16更新 2022/05/03

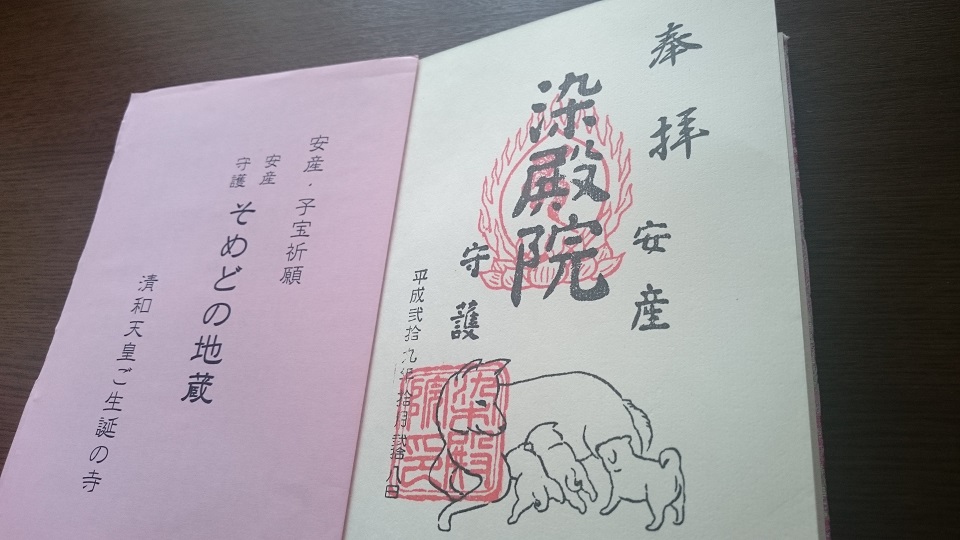

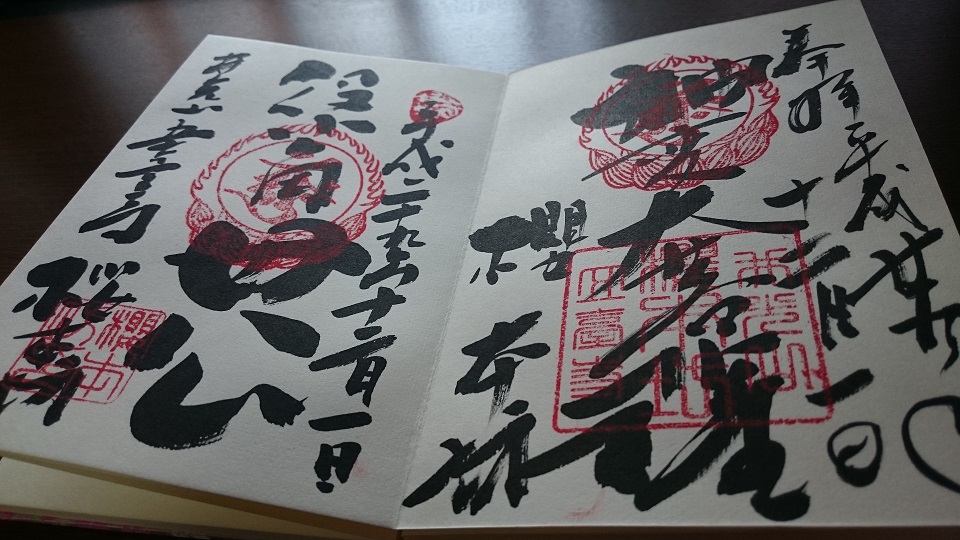

- 霊場巡礼一覧 - 河内飛鳥古寺霊場 - 大阪のお寺 - 羽曳野市

野中寺(やちゅうじ)は、大阪府羽曳野市にある高野山真言宗の仏教寺院です。

山号は青龍山。

今から1400年程前に、蘇我馬子の助力を得て、聖徳太子が建立されました。

叡福寺の「上の太子」、大聖勝軍寺の「下の太子」に対し、野中寺は「中の太子」といわれ、聖徳太子ゆかりの「河内三太子」の一つです。

御本尊は薬師如来。

金銅弥勒菩薩半跏像の御開帳日に行って参りました。

では、飛鳥時代に建立された野中寺へご案内しましょう。

黄色矢印に沿って歩いてきました。

黄色矢印に沿って歩いてきました。