- 投稿 2026/02/28

- 大阪のお寺 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 大阪新四十八願所阿弥陀巡礼

この日は近鉄上本町駅を降りて、上本町西へ。

第二十五番札所の西光院(さいこういん)を訪ねました。

大阪冬の陣に際して現在地に移転したという歴史を持ち、かつて魚市場「ざこば」の近隣にあったという、大阪の食文化とも深い縁のある寺院です。

それでは西光院へ参りましょう。

2026/02/28

大阪のお寺 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 大阪新四十八願所阿弥陀巡礼

この日は近鉄上本町駅を降りて、上本町西へ。第二十五番札所の西光院(さいこういん)を訪ねました。大阪冬の陣に際して現在地に移転したという歴史を持ち、かつて魚市場「 ...

2026/02/27

大阪のお寺 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 大阪新四十八願所阿弥陀巡礼

増福寺での参拝を終え、生玉寺町を歩く。第三十五番札所の浄運寺(じょううんじ)を訪ねましたが、残念ながら山門は閉まっており、拝観することができませんでした。山門の ...

2026/02/25

大阪のお寺 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 大阪新四十八願所阿弥陀巡礼

光善寺での参拝を終え、同じ生玉寺町を少し歩く。すぐそばに位置する増福寺(ぞうふくじ)を訪ねました。ここは大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十二番札所で、「版元の寺 ...

2026/02/25

大阪のお寺 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 大阪新四十八願所阿弥陀巡礼

圓通寺での参拝を終え、同じ生玉寺町を少し歩く。江戸時代から続く寺町の静けさを感じながら、大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十三番札所である光善寺(こうぜんじ)を訪 ...

2026/02/11

大阪のお寺 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 大阪新四十八願所阿弥陀巡礼

安楽寺での参拝を終え、同じ生玉寺町を歩く数分。江戸時代から続く寺町の風情を感じながら、圓通寺(えんつうじ)を訪ねました。ここは大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十 ...

2026/02/11

大阪のお寺 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 大阪新四十八願所阿弥陀巡礼

大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十番札所、安楽寺。文楽関係者との深い縁を持つこの寺院は、文禄年間から400年以上の歴史を刻んできました。今回の巡礼で最初に訪れた ...

2026/01/22

大阪には、阿弥陀さまの「四十八願」にちなみ、48ヶ寺をめぐる浄土宗の巡礼があります。江戸時代に始まり、一度は途絶えたものの、2011年に再興され、今また静かに歩 ...

2026/01/12

大阪府の神社で拝受した御朱印をまとめてみました。神社編①は下記からどうぞ♪期間限定で頂いた御朱印も掲載しています♪40社掲載。随時更新中!!陶荒田神社の御朱印陶 ...

2026/01/06

東大阪市・西岩田の住宅街に、そっと寄り添うように佇む三十八神社(みそやじんじゃ)。にぎやかな街のすぐそばにありながら、境内に一歩入ると空気がふっとやわらぎ、日常 ...

2025/12/21

大阪のお寺 - 東大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 河内西国霊場

大阪府東大阪市西岩田にある観音寺(かんのんじ)は、河内西国十九番札所として巡礼者に親しまれる真言宗の寺院です。「岩田観音」とも「岩田の観音寺」とも称されています ...

この日は近鉄上本町駅を降りて、上本町西へ。

第二十五番札所の西光院(さいこういん)を訪ねました。

大阪冬の陣に際して現在地に移転したという歴史を持ち、かつて魚市場「ざこば」の近隣にあったという、大阪の食文化とも深い縁のある寺院です。

それでは西光院へ参りましょう。

増福寺での参拝を終え、生玉寺町を歩く。

第三十五番札所の浄運寺(じょううんじ)を訪ねましたが、残念ながら山門は閉まっており、拝観することができませんでした。

山門の外から手を合わさせて頂きました。

ガイドブックによりますと、咳を治めるのに霊験あらたかと伝えられる石地蔵があるとのこと。

また、再訪したいと思います。

それでは浄運寺の歴史、由緒などをご案内しましょう。

光善寺での参拝を終え、同じ生玉寺町を少し歩く。

すぐそばに位置する増福寺(ぞうふくじ)を訪ねました。

ここは大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十二番札所で、「版元の寺」「本屋の寺」として知られる歴史ある寺院です。

それでは増福寺へ参りましょう。

圓通寺での参拝を終え、同じ生玉寺町を少し歩く。

江戸時代から続く寺町の静けさを感じながら、大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十三番札所である光善寺(こうぜんじ)を訪ねました。

それでは、歴史ある山門をくぐって、光善寺へ参りましょう。

安楽寺での参拝を終え、同じ生玉寺町を歩く数分。

江戸時代から続く寺町の風情を感じながら、圓通寺(えんつうじ)を訪ねました。

ここは大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十一番札所です。

それでは圓通寺へ参りましょう。

大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第三十番札所、安楽寺。

文楽関係者との深い縁を持つこの寺院は、文禄年間から400年以上の歴史を刻んできました。

今回の巡礼で最初に訪れた、思い出深い一カ寺です。

それでは安楽寺へ参りましょう。

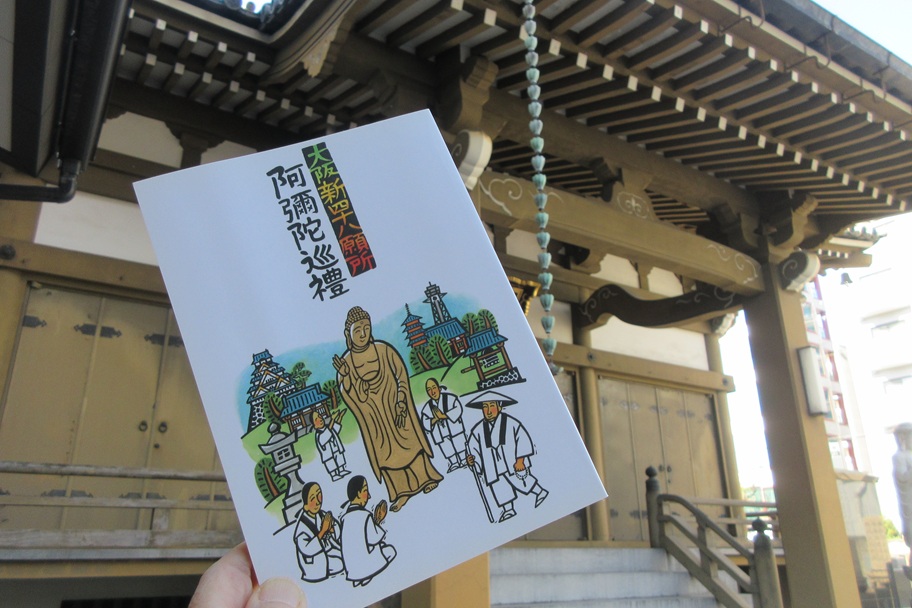

大阪には、阿弥陀さまの「四十八願」にちなみ、48ヶ寺をめぐる浄土宗の巡礼があります。

江戸時代に始まり、一度は途絶えたものの、2011年に再興され、今また静かに歩けるようになりました。

街の中にひっそりと佇むお寺を訪ねながら、阿弥陀さまの願いに触れていく巡礼。

華やかな大阪の中に、ふっと静けさが戻るような時間が流れます。

この記事では、大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の概要と、48ヶ寺の札所一覧をまとめました。

これから巡礼を始める方の、小さな道しるべになればうれしいです。

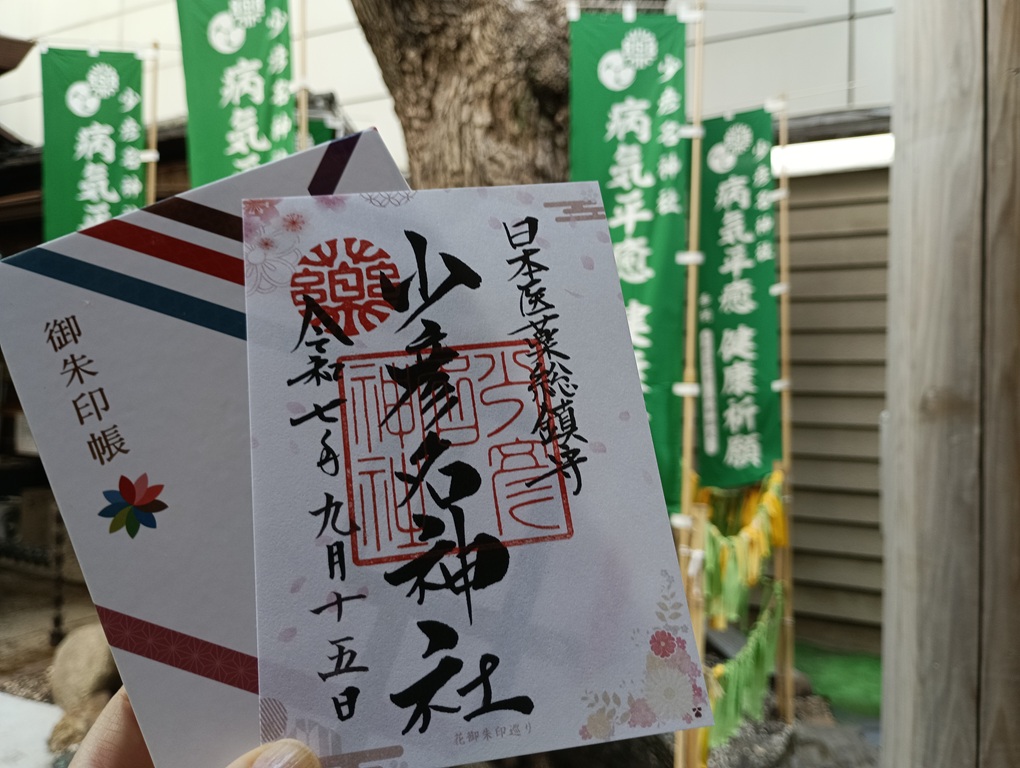

大阪府の神社で拝受した御朱印をまとめてみました。

神社編①は下記からどうぞ♪

期間限定で頂いた御朱印も掲載しています♪

40社掲載。

随時更新中!!

東大阪市・西岩田の住宅街に、そっと寄り添うように佇む三十八神社(みそやじんじゃ)。

にぎやかな街のすぐそばにありながら、境内に一歩入ると空気がふっとやわらぎ、日常の中で心を整えられる小さな鎮守です。

かつて一度は他社に合祀されながらも、地域の人々の願いによって元の地に戻ってきたという温かな歴史を持つこの神社は、今も静かに町を見守り続けています。

それでは、三十八神社へ参りましょう。

大阪府東大阪市西岩田にある観音寺(かんのんじ)は、河内西国十九番札所として巡礼者に親しまれる真言宗の寺院です。

「岩田観音」とも「岩田の観音寺」とも称されています。

宝暦5年(1755年)に尼僧・智興(ちこう)尼によって開かれました。

ご本尊は十一面観音菩薩で、弘法大師の御作と伝えられ、霊験あらたかにて全国より多くの信仰を集めています。

歴史と地域に根差した信仰が息づく観音寺は、訪れる人の心を癒してくれる霊場です。

それでは、観音寺へと参りましょう。