- 投稿 更新

- 霊場巡礼一覧 - 新西国霊場 - 霊場巡礼一覧 - 西国七福神集印めぐり - 大阪のお寺 - 豊中市

ふと足を止めたくなるような、優しい萩の花の香り。

大阪・豊中に佇む東光院萩の寺は、約三千株の萩が秋風に揺れるたび、訪れる人の心を静かに解きほぐしてくれます。

その歴史は奈良時代、行基菩薩による創建にまでさかのぼります。

かつては大阪市中津にあり、境内に群生する萩の美しさから『萩の寺』と呼ばれるようになりました。

時を経て豊中へと移り、今もなお新西国霊場や西国七福神第一番霊場として、多くの人々の祈りを受け継いでいます。

御朱印をいただく手のひらに、祈りと季節が重なり、萩の花がそっと寄り添う――。

花と歴史と信仰が優雅に交差する、心安らぐ祈りの旅のはじまりです。

目次

東光院萩の寺とは

東光院萩の寺の歴史は、奈良時代にまでさかのぼります。

天平7年(735年)、聖武天皇の勅願を受けた行基菩薩によって創建されたと伝えられています。

当時は大阪市北区中津の地にあり、境内には萩が群生していたことから、いつしか「萩の寺」と呼ばれるようになりました。

その後、時代の移り変わりとともに寺の姿も変化します。

江戸時代には禅風による中興が行われ、文化文政期には多くの人々が参拝に訪れるようになりました。

境内には正岡子規をはじめとする文人墨客が萩を詠んだ句碑も残され、文学と信仰が交差する場としても知られています。

明治から大正にかけては、阪急電車の敷設に伴い、寺は現在の豊中市南桜塚へと移転しました。

移転後も「萩の寺」の名は受け継がれ、約三千株の萩が植えられた境内は、秋になると紫や白の花が風に揺れ、訪れる人々を魅了し続けています。

さらに、東光院は新西国霊場第十二番札所、西国七福神第一番霊場としても信仰を集めています。

御朱印を求める参拝者の姿は絶えず、祈りと花が重なり合う萩の寺は、今もなお「癒しと巡礼の地」として人々の心に寄り添っています。

萩の花に包まれた参道は、祈りへと続く静かな道しるべ。

境内の見どころ

萩の花に抱かれた境内には、歴史を刻む堂宇や句碑が佇み、静かな時の流れを感じさせてくれます。

三千株の萩が咲き誇る「萩露園」

東光院の象徴ともいえるのが、境内を彩る萩の花です。

約三千株もの萩が植えられた「萩露園(しゅうろえん)」は、北大路魯山人によって命名された庭園で、「大阪みどりの百選」にも選ばれています。

秋風に揺れる紫や白の萩は、まるで祈りの言葉のように優しく参拝者を包み込みます。

花の小径に足を踏み入れると、時がゆるやかに流れはじめる。

三千株の萩が風に揺れ、祈りの庭をやさしく彩る萩露園。

あごなし地蔵堂

隠岐島から伝わった由緒あるあごなし地蔵尊を祀るお堂。

歯痛平癒や病気平癒など苦しみを取り除くご利益があり、今も多くの参拝者に信仰されています。

歯痛平癒・病気平癒のご利益がある地蔵尊。

本堂と薬師如来坐像

本堂には、行基作と伝わる薬師如来坐像が安置されています。

病を癒す仏として信仰を集め、今も多くの人々が手を合わせに訪れます。

また、後醍醐天皇ゆかりの「こより十一面観音像」も祀られ、歴史の重みと祈りの深さを感じさせてくれます。

薬師如来を祀る本堂は、祈りと歴史を今に伝える静謐な空間。

宝船七福神像

本堂前にある宝船七福神像。

平成19年に阪急電鉄創業100周年を記念して建立された宝船七福神像は、七福神が宝船に乗る姿を表し、出世開運や福徳円満を祈る象徴。西国七福神第一番札所・毘沙門天を祀る東光院ならではの見どころです。

七福神が宝船に乗る姿を表し、出世開運や福徳円満を祈る象徴。

釈迦白仏像(ホワイト・ブッダ)

本堂前には「釈迦白仏像(ホワイト・ブッダ)」と呼ばれる白いお釈迦さまが安置されています。清らかな姿は訪れる人の心を静かに癒し、萩の花とともに東光院の象徴的な存在となっています。

白いお釈迦さま、釈迦白仏像。訪れる人をやさしく迎えます。

道了大権現堂(どうりょうだいごんげんどう)

修験道の僧・妙覚道了が神格化された「道了大権現」を祀るお堂。火防や災難除け、心願成就に霊験あらたかとされています。

修験道の守護神を祀る道了大権現堂は、力強さと静けさを併せ持つ堂宇。

道了大権現石仏像

道了大権現堂の前に道了大権現石仏があります。

平成22年に建立された道了大権現石仏像は、修験道の守護神を顕したもの。十一面観音菩薩の化身として崇められ、火防や心願成就のご利益を願う参拝者に信仰されています。

火防・災難除け・心願成就のご利益があるとされる道了大権現。

金光明最勝王経の写経塔と水子供養地蔵尊

嘉永2年(1849年)に建立された写経塔は、金光明最勝王経を一石一字に刻んだ小石を納めたもの。

僧侶と民衆が力を合わせて17年余りをかけて完成させた祈りの塔で、今も境内に信仰の象徴として佇んでいます。

金光明最勝王経の写経塔と水子供養地蔵尊

文人墨客に愛された句碑

境内には、正岡子規をはじめとする文人たちが萩を詠んだ句碑が点在しています。

花を愛で、言葉に託した人々の思いに触れると、ただの観光ではなく、文学と信仰が交差するひとときを味わうことができます。

『ほろほろと 石にこぼれぬ 萩の露』。境内には、正岡子規が萩を詠んだ句碑が建てられています。

北向延命地蔵尊

山門付近に祀られる北向延命地蔵尊は、参拝者を上座に据える珍しい“北向き”のお地蔵さま。

合掌すれば瞬時に仏の位に昇ると伝えられ、延命・安楽のご利益を授かるとされています。

参拝者を上座に据える珍しい“北向き”のお地蔵さま。

スポンサーリンク

御朱印の魅力

御朱印をいただく時間は、単なる記録ではなく「祈りを形にする瞬間」です。

墨の香り、朱の色、一筆一筆が刻まれるその場に立ち会うと、旅の記憶がより深く心に刻まれていきます。

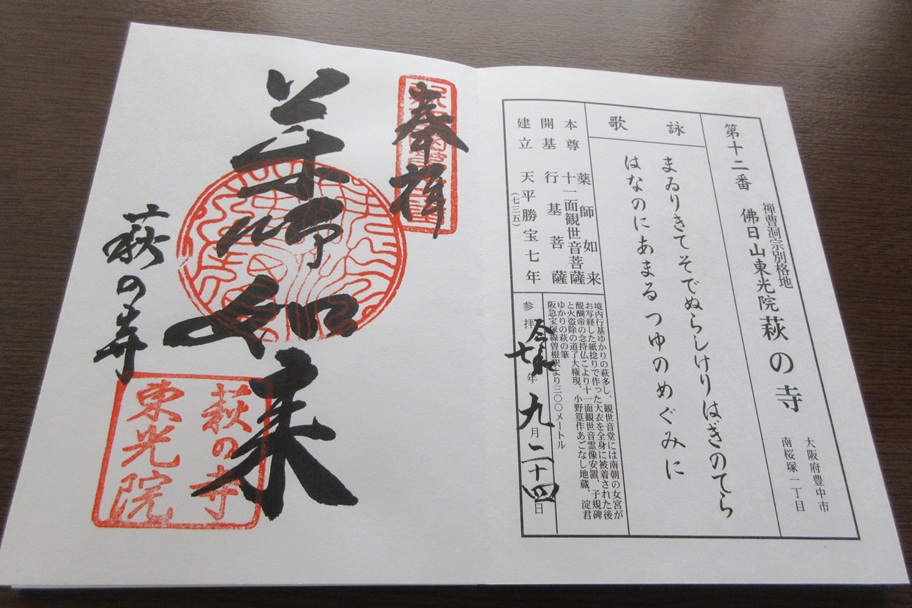

新西国霊場の御朱印

東光院は新西国霊場第十二番札所として、多くの巡礼者に親しまれています。

御朱印には、霊場としての格式と祈りの重みが込められ、朱印帳を開くたびに心が静かに整っていくようです。

新西国霊場第十二番札所としていただける御朱印。美しい墨書と朱印が印象的です。

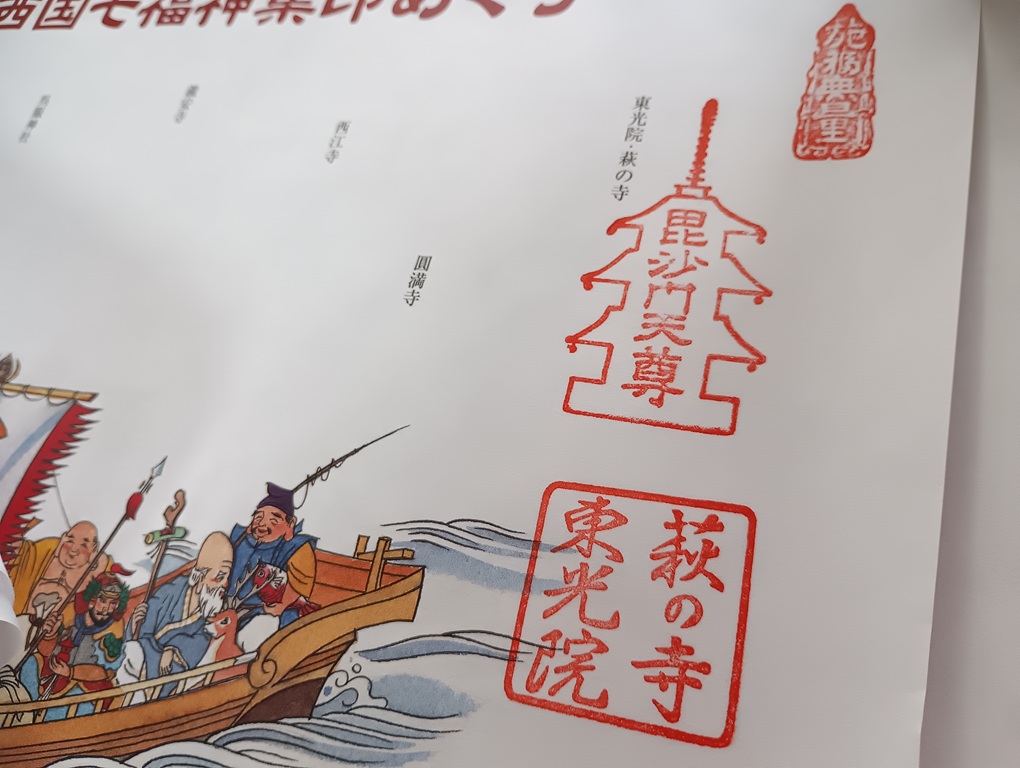

西国七福神第一番霊場の御朱印

また、東光院は西国七福神の第一番霊場としても知られています。ここでは「毘沙門天」の御朱印をいただくことができます。萩の花に囲まれながらいただく御朱印は、まさに優雅な巡礼の証となります。

西国七福神めぐりの御朱印。東光院は毘沙門天を祀る札所として知られています。

萩の花の見頃

東光院の萩は、例年9月中旬から10月初旬にかけて見頃を迎えます。

秋風に揺れる萩の花は、ピンクや紫、白の小さな花が枝いっぱいに咲き誇り、境内をやわらかな彩りで包み込みます。

境内一面に咲き誇る萩の群生。見頃の9月には赤や白、ピンクの花が風に揺れ、訪れる人をやさしく迎えてくれます。

アクセスと拝観情報

【所在地】大阪府豊中市南桜塚1丁目12番7号

【拝観時間】9:00〜17:00(季節や行事により変更の可能性あり)

【志納料】通常200円、萩の花の見頃期は500円

【最寄り駅】阪急宝塚線「曽根駅」から徒歩約4分

まとめ|祈りと花に包まれる優雅なひととき

萩の花が咲く頃に、初めて訪れた東光院。

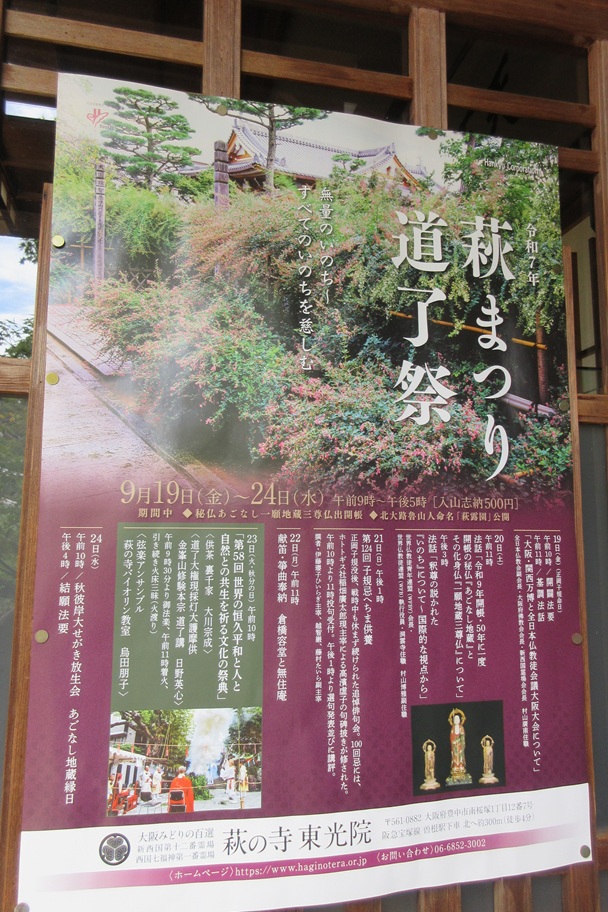

丁度、「萩まつり」が開催されていました。

山門をくぐると、萩の花に包まれた参道がとても素敵で大感動!

境内は人がたくさんいるのですが、特に混雑した様子もなく、ゆっくりとお堂を見たり萩の花を見たりと、楽しむことができました。

東光院萩の寺は、奈良時代から続く祈りの歴史と、秋に咲き誇る萩の花が重なり合う、豊中の小さな聖地。

御朱印をいただくひとときは、旅の記憶を刻む大切な時間であり、境内を歩けば、風に揺れる萩の花が静かに心を癒してくれます。

ぜひ季節の花とともに訪れてみてください。

毎年9月に行われる萩まつりのポスター。境内を彩る萩の花とともに、多くの人で賑わいます。

🌿 新西国霊場をめぐる旅へ