- 投稿 2020/02/08更新 2023/04/16

- 大阪の神社 - 富田林市

佐備神社(さびじんじゃ)は、大阪府富田林市にある神社です。

式内社。

社伝によりますと天安2年(858年)正月の創建で、大変歴史ある神社です。

友人が、「ちょっと変わったユニークな狛犬さんがいる神社を見つけたよ~!」っと誘ってくれたので、一緒に行ってきました。

それでは、佐備神社へと参りましょう。

2020/02/08

佐備神社(さびじんじゃ)は、大阪府富田林市にある神社です。式内社。社伝によりますと天安2年(858年)正月の創建で、大変歴史ある神社です。友人が、「ちょっと変わ ...

2020/02/08

本興寺(ほんこうじ)は、兵庫県尼崎市開明町にある法華宗本門流の大本山です。応永二十七年(1420)、日隆(にちりゅう)聖人によって大物に建立されましたが、元和三 ...

2020/02/06

櫻井神社(さくらいじんじゃ)は、兵庫県尼崎市にある神社です。2018年に復元された尼崎城の近くに鎮座されています。御祭神は、初代櫻井松平信定公より十六代櫻井忠興 ...

2020/02/02

水堂須佐男神社(みずどうすさのおじんじゃ)は兵庫県尼崎市水堂町にある神社です。御祭神は須佐之男命。水堂須佐男神社の御朱印は、季節のお花の挿絵が手書されていたりし ...

2020/02/01

喜蔵院(きぞういん)は、奈良県吉野郡吉野町にある大峰山の護持院です。大峰山護持院とは、大峰山を護持しているお寺のことで、山上ヶ岳の大峰山寺を護持院が交替で維持管 ...

2020/01/29

善福寺(ぜんぷくじ)は奈良県吉野郡吉野町吉野山にある高野山真言宗のお寺です。開基は役行者、創建は白鳳時代と伝えられています。御本尊は瑠璃光薬師如来。善福寺は記紀 ...

2020/01/28

奈良県葛城市にある當麻寺(たいまでら・当麻寺)へ紅葉を見に行ってきました。當麻寺の中之坊・宗胤院に続き、今回訪れたのは當麻寺の塔頭のひとつである奥院(おくいん) ...

2020/01/22

近江神宮(おうみじんぐう)は、滋賀県大津市に鎮座する神社です。御祭神は天智天皇。開運への方向を説き示す時の神様、導きの神様としての御神徳が高く、産業・文化・学芸 ...

2020/01/19

葛城一言主神社(かつらぎひとことぬしじんじゃ)は、奈良県御所市森脇にある神社です。奈良盆地の西側、葛城・金剛山の東麓に葛城一言主神社は鎮座されています。一言の願 ...

2019/12/31

京都のお寺 - 舞鶴市 - 霊場巡礼一覧 - 西国三十三所霊場

松尾寺(まつのおでら)は、京都府舞鶴市にある真言宗醍醐派の寺院です。京都府と福井県の県境にそびえる青葉山の中腹に立っています。西国三十三所第29番札所で、御本尊 ...

佐備神社(さびじんじゃ)は、大阪府富田林市にある神社です。

式内社。

社伝によりますと天安2年(858年)正月の創建で、大変歴史ある神社です。

友人が、「ちょっと変わったユニークな狛犬さんがいる神社を見つけたよ~!」っと誘ってくれたので、一緒に行ってきました。

それでは、佐備神社へと参りましょう。

本興寺(ほんこうじ)は、兵庫県尼崎市開明町にある法華宗本門流の大本山です。

応永二十七年(1420)、日隆(にちりゅう)聖人によって大物に建立されましたが、元和三年(1617)尼崎城築城の際、現在の地に移転されました。

現在の本興寺は、たくさんのお寺が立ち並ぶ、風情ある寺町の中にありました。

本興寺の虫干会は有名で、毎年たくさんの方が訪れます。

それでは、本興寺へと参りましょう。

櫻井神社(さくらいじんじゃ)は、兵庫県尼崎市にある神社です。

2018年に復元された尼崎城の近くに鎮座されています。

御祭神は、初代櫻井松平信定公より十六代櫻井忠興公までの十六柱。

明治十五年(1882)、尼崎城城内に初代櫻井松平信定公以下、歴代城主を祀るために建立されました。

近年では、ジャニーズアイドル「嵐」の櫻井翔さんと同じ名前の神社であることから、「嵐の聖地」としても人気のようです。

それでは、櫻井神社へと参りましょう。

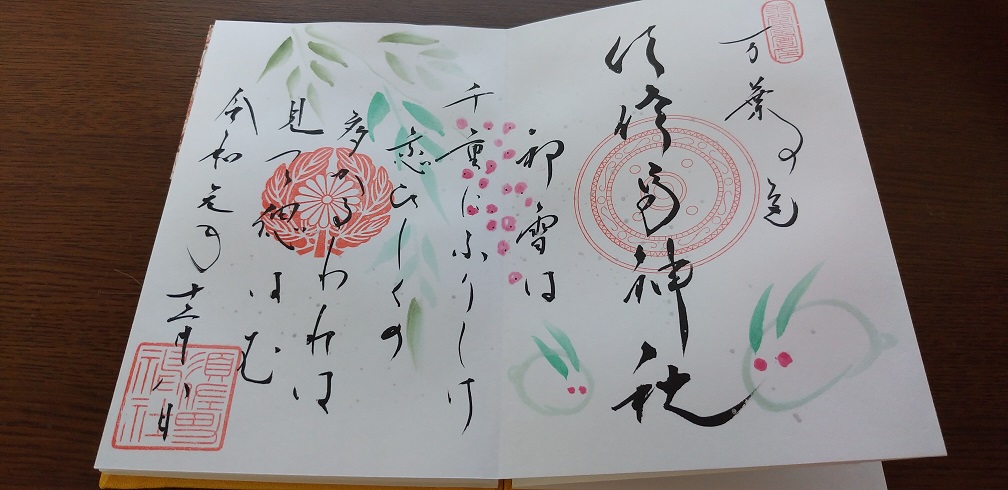

水堂須佐男神社(みずどうすさのおじんじゃ)は兵庫県尼崎市水堂町にある神社です。

御祭神は須佐之男命。

水堂須佐男神社の御朱印は、季節のお花の挿絵が手書されていたりして、御朱印好きなら一度は訪れたい神社です。

水堂須佐男神社の素敵な御朱印を頂きに行ってきました。

それでは、水堂須佐男神社へと参りましょう。

喜蔵院(きぞういん)は、奈良県吉野郡吉野町にある大峰山の護持院です。

大峰山護持院とは、大峰山を護持しているお寺のことで、山上ヶ岳の大峰山寺を護持院が交替で維持管理に当たっています。

吉野の櫻本坊(金峯山修験本宗)、吉野の竹林院(単立)、吉野の東南院(金峯山修験本宗)、吉野の喜蔵院(本山修験宗)、洞川の龍泉寺(真言宗醍醐派))の五ヶ寺を称しています。

喜蔵院は京都聖護院の一院として承和年間(834年~837年)、円珍(智証大師)によって創建されました。

それでは、喜蔵院へと参りましょう。

善福寺(ぜんぷくじ)は奈良県吉野郡吉野町吉野山にある高野山真言宗のお寺です。

開基は役行者、創建は白鳳時代と伝えられています。

御本尊は瑠璃光薬師如来。

善福寺は記紀にも登場する歴史ある場所に建っています。

それでは、古の香りが漂う善福寺へと参りましょう。

近江神宮(おうみじんぐう)は、滋賀県大津市に鎮座する神社です。

御祭神は天智天皇。

開運への方向を説き示す時の神様、導きの神様としての御神徳が高く、産業・文化・学芸の守護神として崇敬されています。

「小倉百人一首」の第一首目の歌を詠んだ天智天皇にちなみ、百人一首・競技かるたとのかかわりが深く、映画『ちはやふる』の舞台にもなりました。

それでは近江神宮へと参りましょう。

葛城一言主神社(かつらぎひとことぬしじんじゃ)は、奈良県御所市森脇にある神社です。

奈良盆地の西側、葛城・金剛山の東麓に葛城一言主神社は鎮座されています。

一言の願いであれば何でも聴いて下さる神様として「一言(いちごん)さん」とも呼ばれ、親しまれています。

初めて訪れた葛城一言主神社は、とても素晴らしい神社でした!!

それでは、葛城一言主神社へと参りましょう。

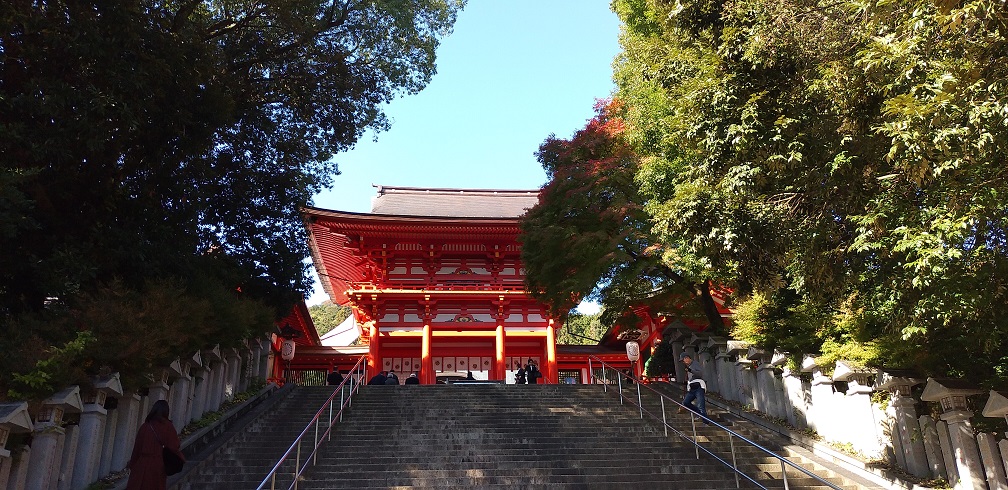

松尾寺(まつのおでら)は、京都府舞鶴市にある真言宗醍醐派の寺院です。

京都府と福井県の県境にそびえる青葉山の中腹に立っています。

西国三十三所第29番札所で、御本尊は西国札所で唯一の馬頭観音菩薩です。

それでは、松尾寺へと参りましょう。