- 投稿 2019/12/31

- 京都のお寺 - 宮津市

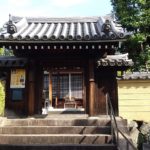

智恩寺(ちおんじ)は、京都府宮津市文珠字切戸(きれと)にある臨済宗妙心寺派の寺院です。

山号は天橋山(てんきょうざん)または五台山。

奈良県桜井市にある安倍文殊院(安倍文殊)、山形県高畠町にある大聖寺(亀岡文殊)とともに、日本三文殊のひとつに数えられています。

切戸にあることから「切戸の文殊」、謡曲「九世戸(くせのと)」の題材になったことから「九世戸(くせど)の文殊」、智恵を授かる文殊さんとして有名なことから「知恵の文殊」とも呼ばれています。

受験合格や資格試験合格などを願い、たくさんの方がお参りに来られます。

それでは、智恩寺へと参りましょう。