- 投稿 2019/11/12更新 2025/09/13

- 大阪の神社 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 河内飛鳥古寺霊場

住吉大社(すみよしたいしゃ)は、大阪府大阪市住吉区住吉にある神社です。

大阪に住む人からは「すみよっさん」と呼ばれ、大変親しまれています。

初詣には230万人の人が訪れ大変賑わいます。

きっとすごいご利益が頂けるので、毎年たくさんの方が初詣に訪れるのかも♪

すごいご利益を頂けそうな住吉大社にお参りに行ってきました。

それでは、住吉大社のご利益めぐりに参りましょう。

2019/11/12

大阪の神社 - 大阪市 - 霊場巡礼一覧 - 河内飛鳥古寺霊場

住吉大社(すみよしたいしゃ)は、大阪府大阪市住吉区住吉にある神社です。大阪に住む人からは「すみよっさん」と呼ばれ、大変親しまれています。初詣には230万人の人が ...

2019/11/06

霊場巡礼一覧 - 大阪メトロで行く六十六花御朱印巡り - 大阪の神社 - 大阪市

大阪・阿倍野に鎮座する阿倍王子神社(あべおうじじんじゃ)は、平安時代に熊野詣の道中で立ち寄る「王子社」のひとつとして、今もその歴史を伝える神社です。仁徳天皇によ ...

2019/10/30

霊場巡礼一覧 - 大阪メトロで行く六十六花御朱印巡り - 大阪の神社 - 大阪市

安倍晴明神社(あべのせいめいじんじゃ)は大阪府大阪市阿倍野区に鎮座されています。「清明宮御社伝書」によりますと、寛弘四年(1007年)の創建と伝えられています。 ...

2019/10/26

霊場巡礼一覧 - 大和十三沸霊場 - 奈良のお寺 - 奈良市

新薬師寺(しんやくしじ)は、奈良市高畑町にある華厳宗の寺院です。ご本尊は薬師如来。新薬師寺の山号は日輪山(古代の寺院には山号はないので後世に付したもの)。開基は ...

2019/10/23

霊場巡礼一覧 - 大和十三沸霊場 - 奈良のお寺 - 奈良市

円成寺(えんじょうじ)は、奈良市忍辱山町(にんにくせんちょう)にある真言宗御室派のお寺です。山号は忍辱山(にんにくせん)。ご本尊は阿弥陀如来。運慶のもっとも初期 ...

2019/10/20

霊場巡礼一覧 - 大和十三沸霊場 - 奈良のお寺 - 生駒市

長弓寺(ちょうきゅうじ)は奈良県生駒市上町にある真言律宗の寺院です。山号は真弓山。長弓寺は鵄邑(とびのむら)と呼ばれる神武天皇、長髄彦(ながすねひこ)の戦いがあ ...

2019/10/12

稲蔵神社(いなくらじんじゃ)は奈良県生駒市に鎮座されています。ご祭神は生魂明神(いくたまみょうじん)、大宮能御膳神(おおみやのみかしわでのかみ)ほか。山の麓の住 ...

2019/09/18

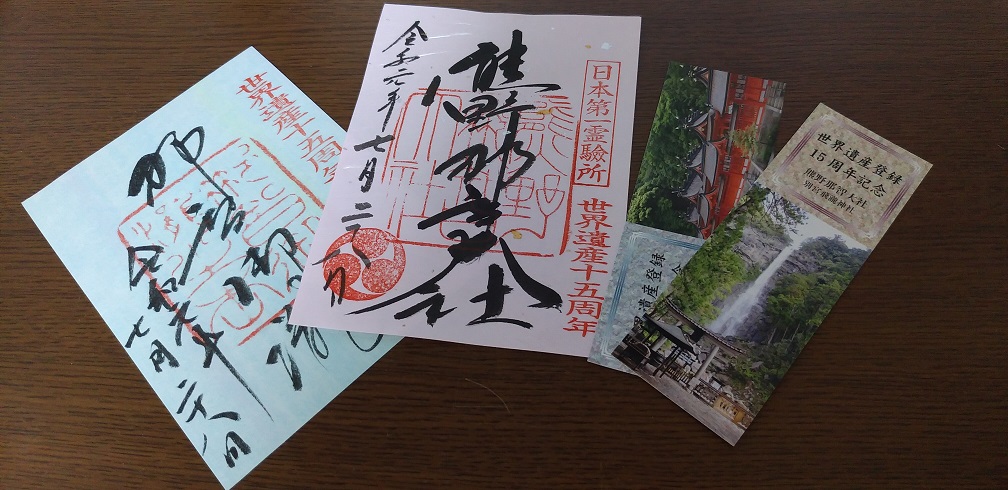

熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある神社で、田辺市の熊野本宮大社、新宮市の熊野速玉大社とともに熊野三山の一社です。青岸渡寺のスグ ...

2019/09/16

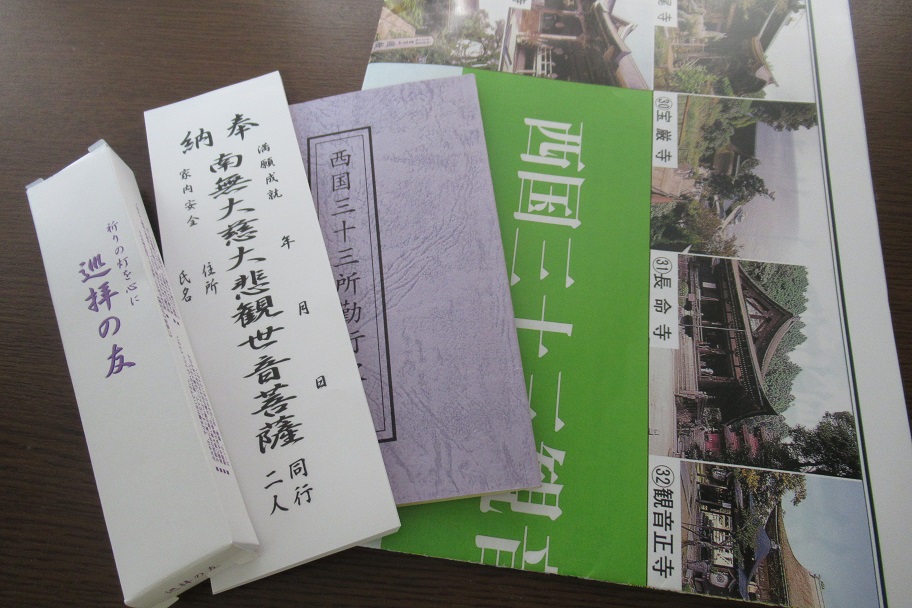

霊場巡礼一覧 - 西国三十三所霊場 - 和歌山のお寺 - 那智勝浦町

青岸渡寺(せいがんとじ)は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある天台宗の寺院です。今回は阪急交通社のバスツアーでのお参りとなりました。では、青岸渡寺へと参りましょう ...

2019/09/08

飛瀧神社(ひろうじんじゃ)は和歌山県那智勝浦町那智山にある神社です。那智大社の別宮で御祭神は大己貴神。拝殿、本殿はなく、那智の滝がご神体です。今回はバスツアーに ...

住吉大社(すみよしたいしゃ)は、大阪府大阪市住吉区住吉にある神社です。

大阪に住む人からは「すみよっさん」と呼ばれ、大変親しまれています。

初詣には230万人の人が訪れ大変賑わいます。

きっとすごいご利益が頂けるので、毎年たくさんの方が初詣に訪れるのかも♪

すごいご利益を頂けそうな住吉大社にお参りに行ってきました。

それでは、住吉大社のご利益めぐりに参りましょう。

大阪・阿倍野に鎮座する阿倍王子神社(あべおうじじんじゃ)は、平安時代に熊野詣の道中で立ち寄る「王子社」のひとつとして、今もその歴史を伝える神社です。

仁徳天皇による創建と伝えられ、熊野三山の神々を祀るとともに、陰陽師・安倍晴明ゆかりの地としても知られています。

境内には八咫烏を祀る御烏社や、晴明の母・葛之葉姫にちなんだ稲荷社など、見どころが点在。

また、熊野第二王子旧跡と記された御朱印は、熊野古道の歴史を感じる特別な一枚です。

この記事では、阿倍王子神社の由緒やご利益、御朱印、安倍晴明神社との関係、アクセス情報まで、写真とともに詳しくご案内します。

安倍晴明神社(あべのせいめいじんじゃ)は大阪府大阪市阿倍野区に鎮座されています。

「清明宮御社伝書」によりますと、寛弘四年(1007年)の創建と伝えられています。

御祭神は安倍晴明公。

安倍晴明公は古代豪族阿部氏の出で、天慶七年(944年)この地に誕生され、のちに天文博士となられました。

安倍晴明神社は50mほど離れた所にある阿倍王子神社の飛び地境内社になります。

それでは、安倍晴明神社へと参りましょう。

新薬師寺(しんやくしじ)は、奈良市高畑町にある華厳宗の寺院です。

ご本尊は薬師如来。

新薬師寺の山号は日輪山(古代の寺院には山号はないので後世に付したもの)。

開基は光明皇后。

新薬師寺は春日大社の二の鳥居の南方にあり、東大寺付近の喧騒から離れた静かで落ち着いた街並みの中にあります。

それでは、美しい佇まいの新薬師寺へと参りましょう。

円成寺(えんじょうじ)は、奈良市忍辱山町(にんにくせんちょう)にある真言宗御室派のお寺です。

山号は忍辱山(にんにくせん)。

ご本尊は阿弥陀如来。

運慶のもっとも初期の作品である国宝・大日如来坐像を所蔵する奈良の古刹です。

浄土式庭園もとても美しいです。

それでは円成寺へと参りましょう。

長弓寺(ちょうきゅうじ)は奈良県生駒市上町にある真言律宗の寺院です。

山号は真弓山。

長弓寺は鵄邑(とびのむら)と呼ばれる神武天皇、長髄彦(ながすねひこ)の戦いがあった神話の地にあり、聖武天皇の勅願により行基が建立した奈良を代表する古刹です。

それでは、長弓寺へと参りましょう。

稲蔵神社(いなくらじんじゃ)は奈良県生駒市に鎮座されています。

ご祭神は生魂明神(いくたまみょうじん)、大宮能御膳神(おおみやのみかしわでのかみ)ほか。

山の麓の住宅地にあって、遠くから見るとちょっと暗い雰囲気がするような神社です。

一人では足が向かないような神社ですが、ご縁あってお友達と行ってきました。

それでは、稲蔵神社へと参りましょう。

熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある神社で、田辺市の熊野本宮大社、新宮市の熊野速玉大社とともに熊野三山の一社です。

青岸渡寺のスグ横にあります。

では、熊野那智大社に参りましょう。

飛瀧神社(ひろうじんじゃ)は和歌山県那智勝浦町那智山にある神社です。

那智大社の別宮で御祭神は大己貴神。

拝殿、本殿はなく、那智の滝がご神体です。

今回はバスツアーに参加して行って参りました。

それでは、飛瀧神社へと参りましょう。