- 投稿 更新

- 大阪の神社 - 東大阪市

大阪府東大阪市に鎮座する石切劔箭神社(いしきりつるぎやじんじゃ)は、地元では「石切さん」と呼ばれ、病気平癒や腫れ物平癒のご利益で広く知られています。

創建は神武天皇紀元2年とも伝わる古社で、もとは生駒山中の「上之社」に饒速日尊(にぎはやひのみこと)をお祀りしたのが始まり。

のちにその御子である可美真手命(うましまでのみこと)を現在の本社に祀り、二柱を合わせて「石切大明神」と称えています。

社名の「劔箭(つるぎや)」は、御神威が岩をも切り裂き、矢のように貫くほど偉大であることに由来し、その力は腫れ物や病気を癒すご利益として広く信仰されてきました。

特に境内で行われる「お百度参り」は、全国から病気平癒や願望成就を祈る参拝者が訪れる、石切劔箭神社ならではの祈りの習わしです。

この記事では、石切劔箭神社の歴史や由緒、御祭神のご神徳に触れながら、お百度参りの作法や御朱印、境内の見どころ、アクセス情報まで詳しくご案内します。

境内

絵馬殿

御由緒については、今からおよそ700年前、足利時代の末に兵火にかかり、社殿および宝庫が消失したのでわからないようですが、927年に編纂された「延喜式神名帳」に「石切劔箭命神社二座」と記載されています。

又、石切劔箭神社社家に伝わる「遺書伝礼記」によれば、神武天皇紀元二年、現生駒山中の宮山に饒速日尊を奉斎申し上げたのをもって神社の起源とされているようです。

絵馬殿の上には、天羽々矢と輝く布都御魂剣

石切劔箭神社はでんぼ(おでき)や腫物などを治して下さる霊験あらたかな神様です。

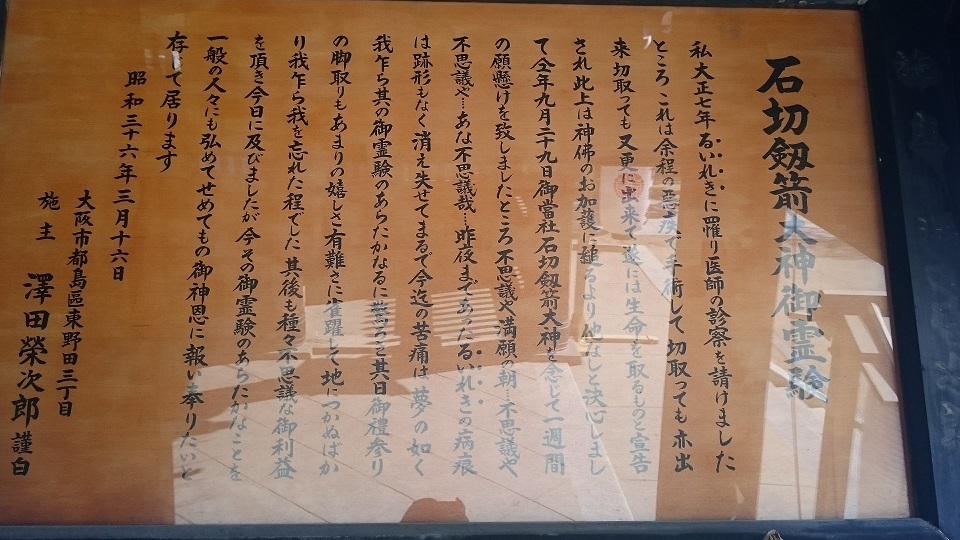

絵馬殿の中あった御霊験体験の額。

石切劔箭神社のご霊験あらたかなことを人々に知って欲しいと思い記されたものだと思われます。

この記述によれば、大正7年、るいれき(結核菌により首のリンパ腺がはれる病気)の病にかかり、もう命が亡くなると宣告された方が、石切劔箭神社を念じて1週間願掛けしたところ、満願の朝、不思議と病状が消えていたと記されています。

不思議や・・不思議・・っと、その喜びが伝わってくる記述です。

参道

摂末社 乾明神社

御祭神は應壅乾幸護大明神(おうよういぬいさぢもり)。

知恵の神様・学問の神様として崇敬されています。

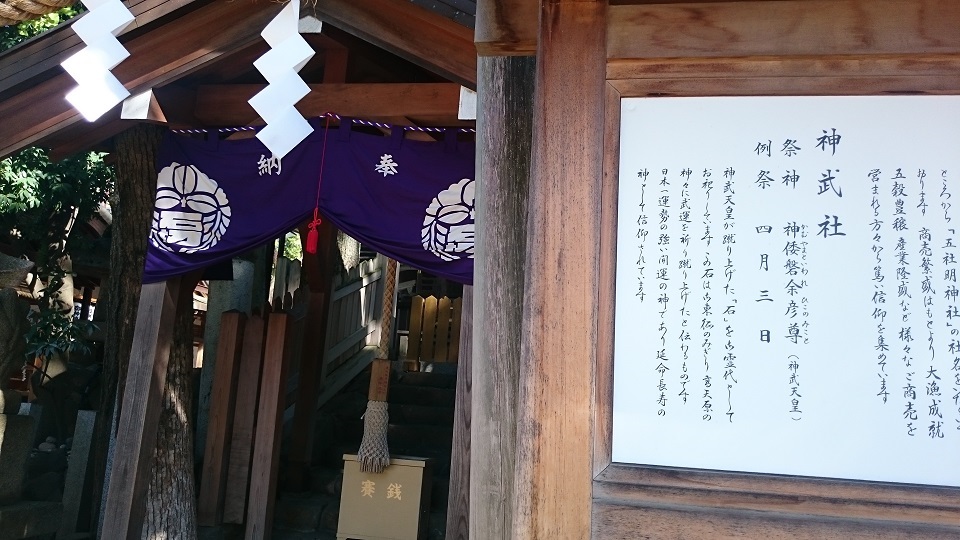

摂末社 神武社

御祭神は神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと、神武天皇)。

神武東征のおり、哮ヶ峰(たけるがみね、現生駒山)を越えての大和入りは先住民の抵抗も激しく、大変なご苦労がありました。

そこで神武天皇は、哮ヶ峰の麓、高庭白庭の丘(現在の石切)で、高天原の神々に戦勝を祈願され、かたわらの巨石を高々と蹴り上げて武運を占われたと伝えられております。

この神武天皇の蹴上げ石として伝わる巨石が御霊代としてお祀りされています。

開運、延命長寿の神様として篤い信仰を集めています。

摂末社 五社明神社

御祭神は、恵比須大神、大国主大神、住吉大神、稲荷大神、八幡大神

五柱の神々を合わせてお祀りしているので「五社明神社」とよばれています。

商売繁盛、大漁成就、五穀豊穣、産業隆盛のお宮として、篤い信仰を集めています。

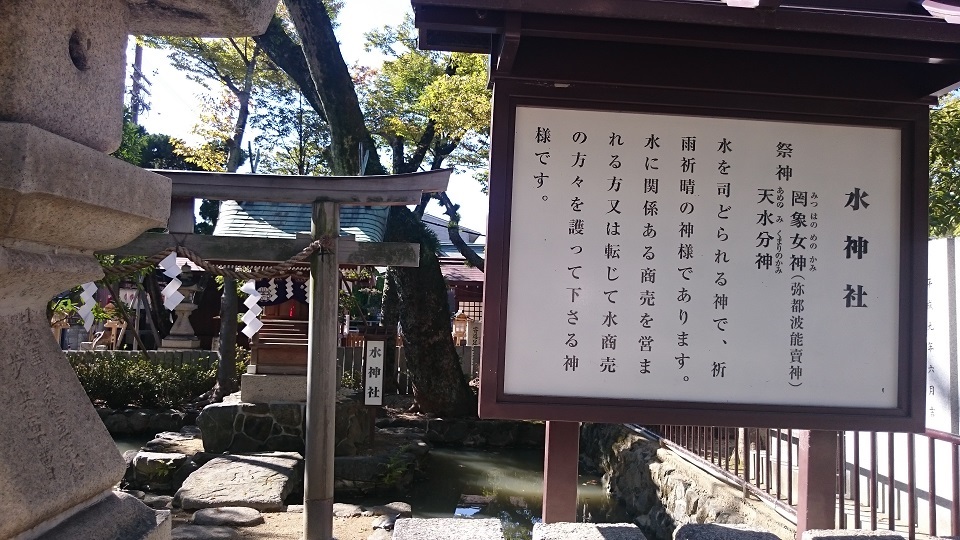

摂末社 水神社

御祭神は岡象女神(みずはのめのかみ)と天水分神(あめのみくまりのかみ)。

水を司られる祈雨祈晴の神として、古くは雨乞いの神事なども行われていました。

スポンサーリンク

祓殿

御祭神 祓戸大神

御祭神 祓戸大神

穂積神霊社

御本社北側には、穂積堂があったと伝わっています。

穂積堂は、明治初期に先々代宮司木積一路翁が郷学校(現石切小学校の前身)を開いた場所で、子弟教育に尽力されところでした。

残念ながら穂積堂は昭和45年に焼失してしまい、後に穂積堂に祀られていた御神霊を穂積神霊社として再びお祀りしたのがこの社です。

病魔災難除け、学問向上の神様として篤い信仰を集めています。

穂積殿宝物館と一願成霊尊(写真左)

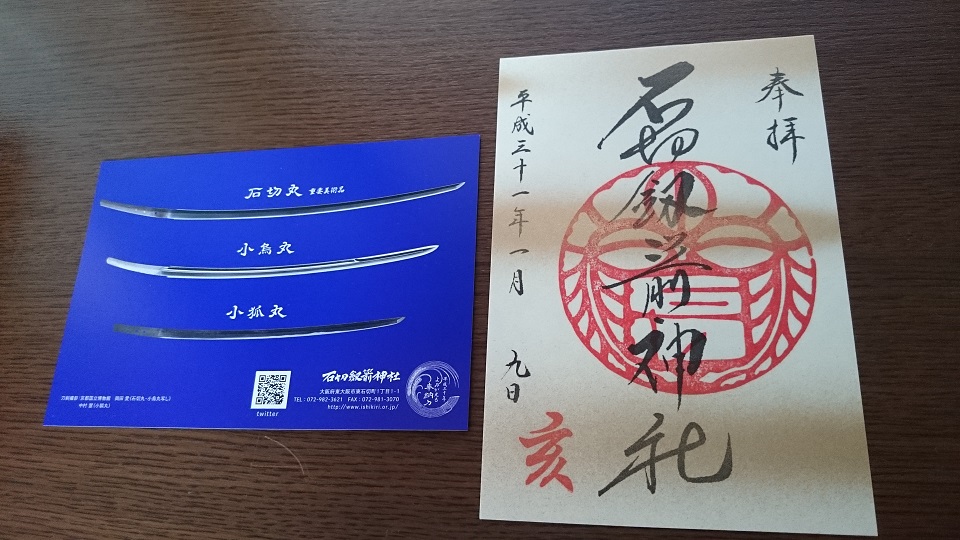

穂積殿宝物館では、年に数回、宝物館が特別公開されます。

特別公開では、太刀「石切丸」と小刀「小狐丸」、その他、御神鏡などが展示されるようで、刀剣を擬人化した大人気のオンラインゲーム「刀剣乱舞」の影響からか、太刀「石切丸」と小刀「小狐丸」を一目見ようと、特別公開当日は開館前から人が並んでいるようです。

◆一願成霊尊(写真左側)

一生に一度だけの願いごとを叶えてくださるといわれている神様がお祀りされています。

また、毎月7日、17日、27日は、穂積地蔵尊のご縁日で、穂積殿の門が開いています。

室町時代に兵火にかかるまで、石切神社には神宮寺として栄えていた法通寺があり、その法通寺にあった地蔵尊四体と、法通寺の跡地にあった穂積堂に祀られていた霊神像三体を合わせた七体を祀っています。穂積地蔵七神と呼ばれていて、ご縁日のみお顔を拝することができます。

願いを託す祈り亀

願い事を紙に書いて、亀のお腹の中に納めて、こちらの神霊池に放し祈ります。

茶色の亀は心願成就の亀で、願いを託す亀です。(初穂料500円)

赤色の亀は心願御礼の亀で、願いが叶ったらこの池に放ちます。(初穂料1000円)

祈り亀は授与所または、崇敬会館で授与されています。

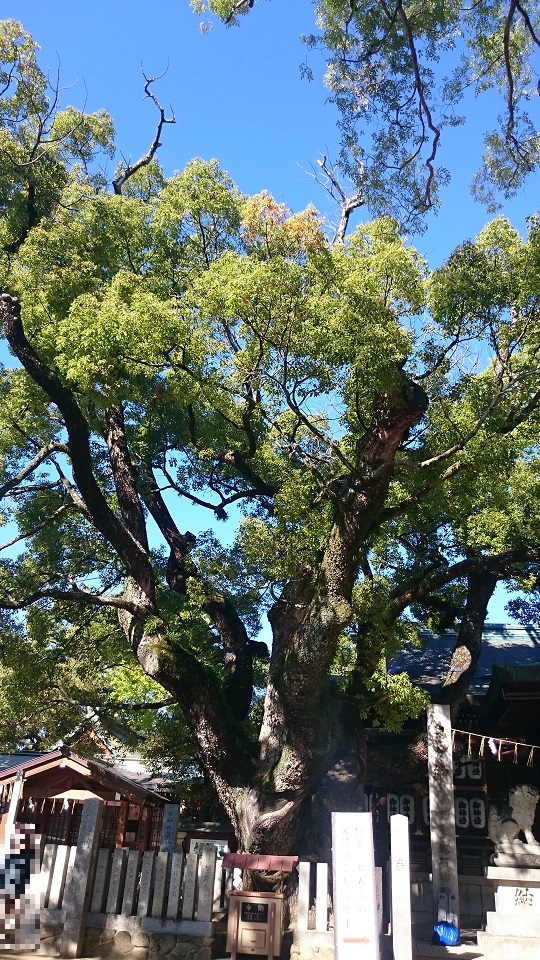

境内の横にそびえる御神木は、石切劔箭神社の中でも特に神聖な場所のひとつです。

幹の途中が大きく分かれ、その股の部分に、スピリチュアル作家の桜井識子さんは「大きな神様が座っておられた」と感じたそうです。

その姿は威厳がありながらも、訪れる人を包み込むような慈愛に満ちた気配を放っていたといいます。

石切劔箭神社のお百度参り|作法と流れ

石切劔箭神社(石切神社)は「でんぼの神様」として病気平癒や腫れ物平癒のご利益で知られ、境内では古くから「お百度参り」が行われています。

これは、百度石と本殿を往復しながら願いを込める、真摯な祈りの作法です。

・歩きやすい靴と服装で

・授与所や崇敬会館でお百度ひもをいただく(任意・御賽銭方式)

・願い事を心に決めておく

・本殿前で二礼二拍手一礼

・「これからお百度参りをさせていただきます」と心の中で神様に伝える

・境内の百度石からスタート

・百度石 → 本殿前 → 百度石…を右回りで往復

・1往復ごとにお百度ひもを1本折って回数を数える

・願い事は毎回心の中で唱える

・本来は100往復ですが、体力や時間に合わせて調整可

・年齢の数や、自分で決めた回数でも構いません

・大切なのは一心に祈る気持ち

・決めた回数を終えたら再び本殿で二礼二拍手一礼

・感謝の気持ちを伝える

・お百度ひもは奉納箱へ納める

・無理せず自分のペースで

・他の参拝者の邪魔にならないよう静かに

・夏は日除け・水分補給、冬は防寒を忘れずに

・歩くリズムと祈りの言葉が心を整えてくれる感覚を大切に

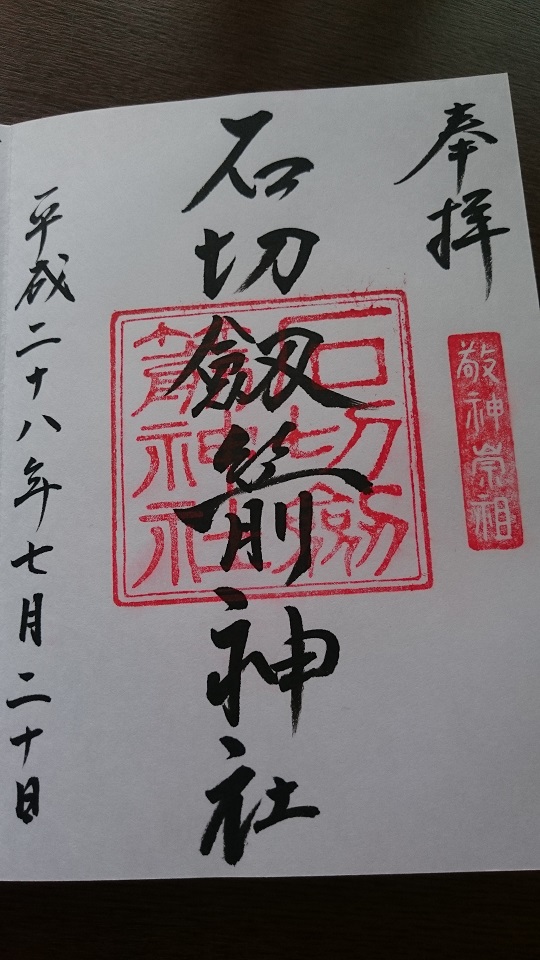

御朱印

お正月限定御朱印

石切丸の特製御朱印

まとめ

🌿 病気平癒、特に腫れ物の治癒で知られ、全国からお百度参りの参拝者が絶えない石切劔箭神社。

💠 境内には真摯な祈りの空気が満ち、商売繁盛や家内安全のご利益もあるとされます。

💠 神仏研究家で文筆家の桜井識子さんは、全国の神社仏閣を巡り、神様や仏様との関わり方や参拝の恩恵を著書やブログで伝えています。

今回ご紹介した石切劔箭神社も、桜井識子さんが訪れた大阪の神社のひとつです。

アクセス

【所在地】大阪府東大阪市東石切町1丁目1−1

【アクセス】近鉄奈良線石切駅より徒歩約10分。

【駐車場】あり。

一緒に参拝したい石切参道筋沿いにあるお寺