- 投稿 更新

- 奈良のお寺 - 生駒郡

法隆寺(ほうりゅうじ)は、奈良県生駒郡斑鳩町にある聖徳太子ゆかりの寺院です。

聖徳宗の総本山であり、別名は斑鳩寺(いかるがでら)とも言われています。

1993年、法隆寺の建築物群は法起寺と共にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されました。

法隆寺の歴史

法隆寺は、飛鳥時代の姿を伝える世界最古の木造建築として広く知られています。

用明天皇が自らのご病気の平癒を願って、寺と仏像を造ることを誓願されましたが、その実現を見ないまま崩御されたといいます。

そこで、推古天皇と聖徳太子が用明天皇のご遺願を継いで、推古15年(607年)に寺とその御本尊「薬師如来」を造られたのが法隆寺であると伝えられています。

法隆寺は斑鳩寺(いかるがのてら)とも呼ばれています。

境内

まずは、法隆寺境内図をご紹介しましょう。

とっても広いです!!

赤〇印が現在地です。

南大門(国宝・室町時代)

法隆寺の玄関にあたるこの門は永享10年(1438年)に再建されたもの。

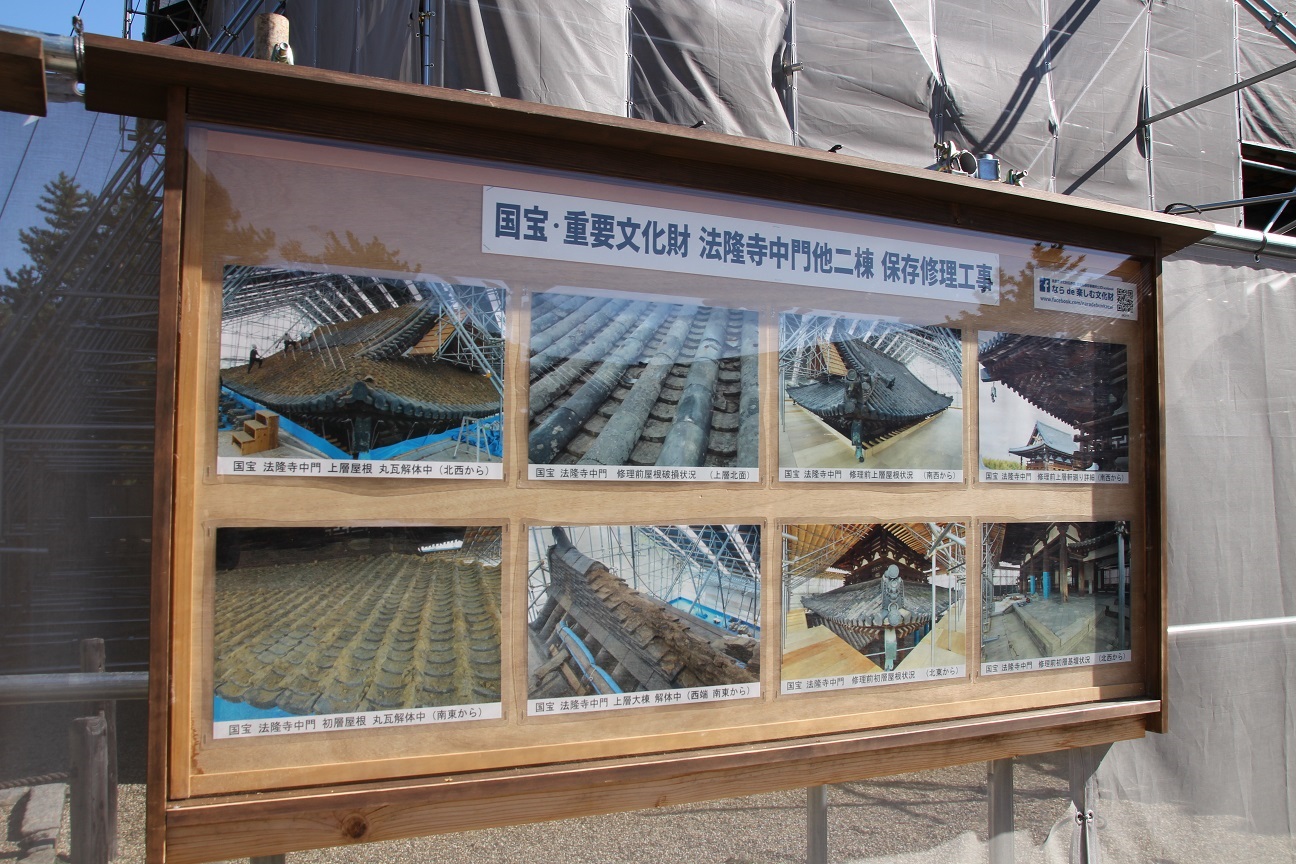

国宝・重要文化財 中門は保存修理工事中

完成は平成30年。

令和3年に再訪してみますと!

中門完成してました♪

法隆寺は金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられています。

境内の広さは約18万7千平方メートルで、西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群です。

まずは、西院伽藍から参りましょう。

西院伽藍

西院伽藍の金堂と五重塔(国宝・飛鳥時代)

五重塔(国宝)の高さは約32.5メートル(基壇上より)で、木造五重塔として現存世界最古のもの。

金堂(国宝)は、入母屋造の二重仏堂。

堂内は中の間、東の間、西の間に分かれていて、それぞれ釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来を本尊として安置されています。

大講堂(国宝・平安時代)

薬師三尊像(国宝・平安時代)と四天王像(重文)が安置されています。

回廊(国宝)

金堂などとほぼ同時期の建立。(大講堂寄りの折れ曲がり部分より北は平安時代の建立。)

廊下であるとともに、聖域を区切る障壁でもありました。

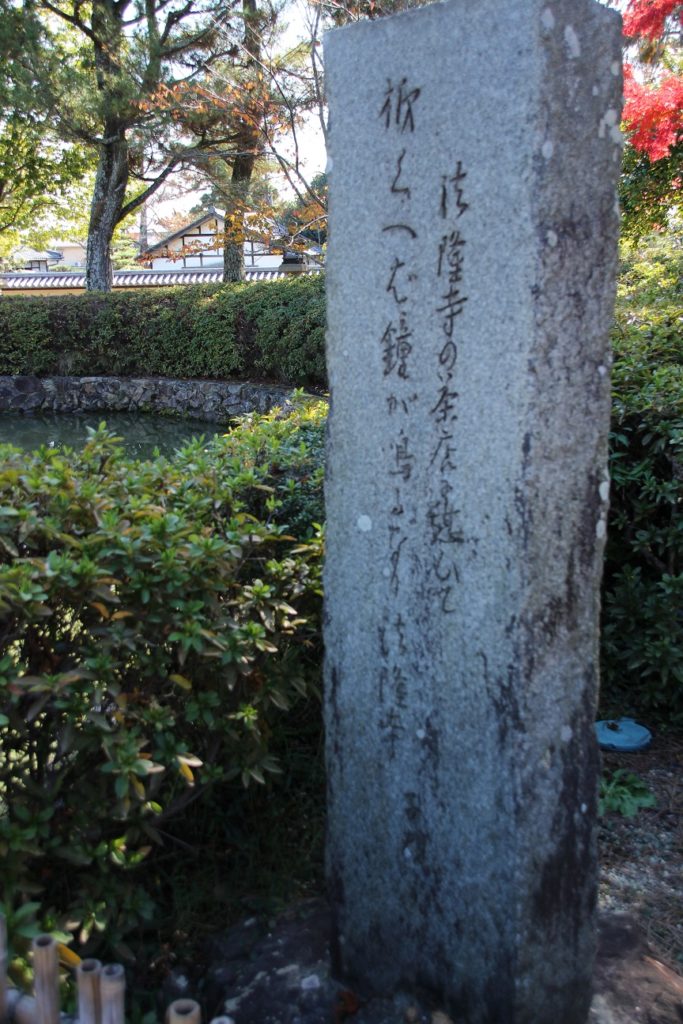

鏡池

正岡子規の句碑 「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」

鏡池の傍にあります。

聖霊院(鎌倉時代・国宝)

聖徳太子の尊像(平安末期)が安置されています。

御朱印はこちらで頂くことができます。

東大門

東大門を通り抜けると夢殿のある東院伽藍です。

東院伽藍へと続く道

築地塀 (桃山~江戸時代・重要文化財)が風情があって、とても美しいです。

東院伽藍

東院伽藍手水舎

夢殿(国宝)は奈良時代の建立の八角円堂

聖徳太子が住まわれた斑鳩宮跡に、行信僧都(ぎょうしんそうず)という高僧が、聖徳太子の遺徳を偲んで天平11年(739)に建てた伽藍を東院伽藍といい、その中心となる建物が八角造りの夢殿です。

堂内に聖徳太子の等身像とされる救世観音像が安置されています。

法隆寺の国宝の中でも秘仏中の秘仏とされている「救世観音像」。

毎年、春と秋の2回、特別公開されます。

絵殿・舎利殿(鎌倉時代・重要文化財)

写真右側は舎利殿と呼ばれ、聖徳太子が2才の春に東に向って合掌され、そしてその掌中から出現したという舎利(釈迦の遺骨)を安置する建物です。

また、写真左側には聖徳太子一代の事跡を描いた障子絵が納められた絵殿があります。

東院鐘楼

この鐘楼は袴腰(はかまごし)と呼ばれる形式の鎌倉時代の建物で、内部には「中宮寺」と陰刻された奈良時代の梵鐘(ぼんしょう)が吊るされています。

西円堂

法隆寺境内には、西院伽藍、東院伽藍の他にも多くの堂宇や子院と呼ばれる付属寺院があります。

西円堂のみ公開されています。

西円堂を目指して歩いていると、三経院がありました。

三経院及び西室(国宝)

西院伽藍の西側に建っている三経院は、聖徳太子が勝鬘経・維摩経・法華経の三つの経典を注釈されたこと(三経義疏)にちなんで、西室の南端部を改造して建てられました。

鎌倉時代の建立で、阿弥陀如来坐像、持国天・多聞天立像(各重文)を安置しています。

現在も毎年、夏安居の3ヶ月間(5月16日~8月15日)、法華経・維摩経・勝鬘経の講義を行っているそうです。

三経院の階段で猫が日向ぼっこしていました。

三経院から歩いてすぐ、西院伽藍北西の小高い丘に建っている八角造りの建物が西円堂です。

西円堂(国宝・鎌倉時代)

奈良時代に橘夫人の発願によって行基菩薩が建立したと伝えていますが、現在の建物は鎌倉時代に再建されたものです。

お堂の中央には、わが国最大級の乾漆像として知られる、霊験あらたかな本尊薬師如来座像(峯の薬師とも呼ばれる 奈良時代)が安置されています。

こちらの薬師如来さまは耳の病を治して下さる薬師如来さまと言われています。

西円堂薬師如来は、法隆寺金堂の同じ薬師如来以上に強い民間信仰を集め、かつての堂内には無病息災、延命長寿を願って寄進された刀や兜、鏡などの品々が所狭しと置かれていました。

動画

(2021年3月撮影)

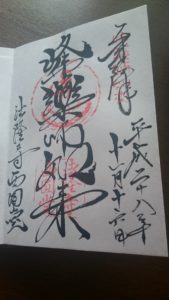

御朱印

法隆寺御朱印

西円堂御朱印

法隆寺近くで頂いたランチ

松本屋

南大門前にあります。

「きつねうどん」と「柿の葉寿司」を頂きました。

柿の葉寿司6個を追加で注文した際、「こちらにするとお得ですよ!」っと、箱入りをおススメして下さいました(笑))

2個多くなりましたが、箱入りを購入~♪

おいしかったです。

平宗 法隆寺店

南大門から参道をぶらぶら歩いて行くと見えてきます。

柿の葉寿司を販売しているだけのお店かと思ったら、中でお食事できるようになってました。

ランチメニューを頂きました。

柿の葉寿司の種類は、サバ2個、サーモン2個、アナゴ1個。

煮物やにゅう麺など、デザートも付いて1400円(税込み)。

とっても美味しかったです♡

アクセス

【所在地】奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1

【拝観料】1500円

【御朱印】あり

【駐車場】あり

【交通アクセス】

・JR法隆寺駅より徒歩約20分、バス「法隆寺参道」行き法隆寺参道下車。

・JR王寺駅(北口)よりバス「国道横田・シャープ前・法隆寺前」行き法隆寺前下車。

・近鉄筒井駅よりバス「JR王寺駅」行き法隆寺前下車

奈良県で頂いた御朱印まとめ~神社編~

奈良県で頂いた御朱印まとめ~お寺編~