大阪市北区・野崎町にある蟠龍寺(ばんりゅうじ)は、慶長13年(1608年)に念誉順応上人によって創建された浄土宗のお寺で、大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の第3番札所です。

かつては『長福寺』と呼ばれ、近松門左衛門の『曽根崎心中』にも登場するなど、歴史ある寺院として知られています。

現在は都会的な外観を持ちながら、境内では静けさと癒しを感じられる空間が広がります。

訪れた日は工事に伴い本堂への参拝はできませんでしたが、「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」の花御朱印をいただくことができました。

※この記事は「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」シリーズの一記事です。

他の寺社の御朱印や巡礼体験など、詳しくは以下の記事でご紹介しています。

蟠龍寺の歴史

大阪市北区・野崎町にある蟠龍寺(ばんりゅうじ)は、慶長13年(1608年)に念誉順応上人によって創建された浄土宗のお寺です。

創建当初は「長福寺」と呼ばれ、ご本尊には鎌倉時代末期の作と伝わる阿弥陀如来立像が安置されています。

このお寺の名は、近松門左衛門の名作『曽根崎心中』(1703年初演)にも登場します。

物語の冒頭で「大阪三十三ヶ所観音巡り」の札所として長福寺の名が記されており、江戸時代の町人文化と深く結びついた寺院であったことがうかがえます。

文学作品の舞台に登場することで、蟠龍寺は大阪の文化史にも名を残しています。

その後、享保年間(1716〜1735年)頃に、徳川吉宗の嫡男「長福丸」と同名を避けるため「蟠龍寺」と改称したと伝えられています。

天保5年(1834年)の火災や、昭和20年(1945年)の大阪大空襲で伽藍を失うなど幾度も困難に見舞われましたが、昭和41年(1966年)に現在の地に再建されました。

外観は都会的な近代建築ですが、内部には静けさと祈りの空間が広がり、今も多くの人々に親しまれています。

蟠龍寺の入口。都会的なビルのような外観が印象的です。

インターホンには『工事に伴い本堂参拝不可』の案内が。今回は御朱印のみいただきました。

御朱印

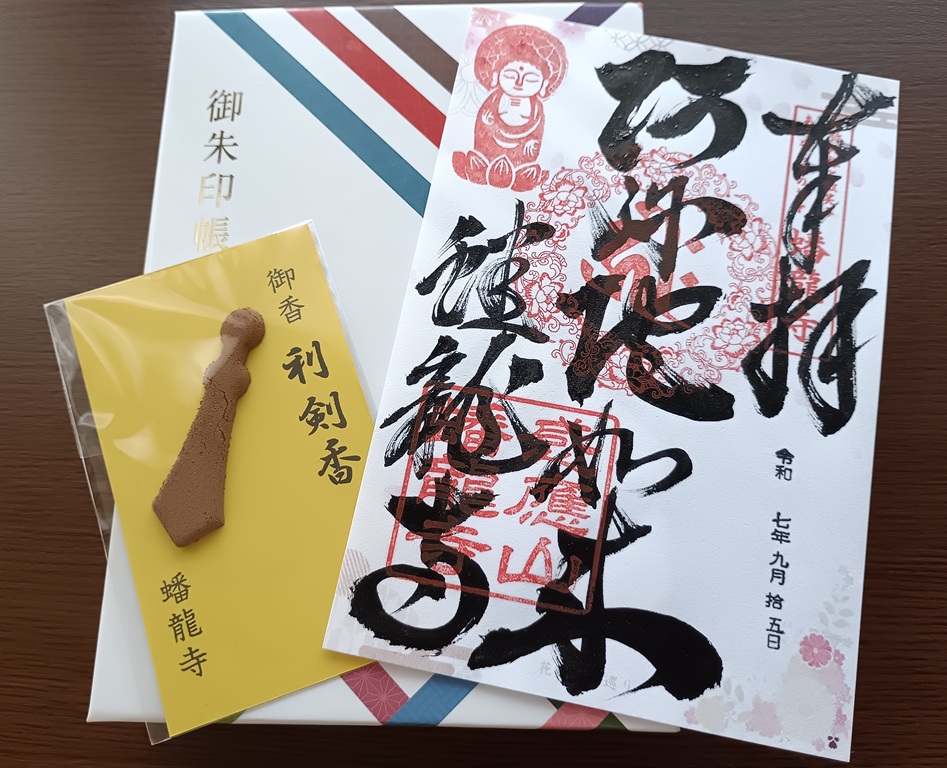

今回いただいたのは、「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」の花御朱印です。

華やかな花のモチーフがあしらわれたデザインで、手にした瞬間に心が明るくなるような印象を受けました。

11月末までの期間限定授与となっているため、今しか出会えない特別花御朱印です。

「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」の花御朱印。阿弥陀如来さまのスタンプが心を和ませてくれます。

御朱印と一緒に、利剣香(りけんこう)という御香をいただきました。

小さな包みに入った御香は、手に取るだけで心がすっと落ち着くような柔らかい香り。

「悪因縁を断ち切る、邪気払い」とされる利剣香は、まさに蟠龍寺の静けさと重なるようです。

御朱印とともにいただくことで、訪れた時間がより深く、やさしく心に残りました。

蟠龍寺では、美しい切り絵御朱印もあります。

通常の御朱印とはひと味違う特別感があり、御朱印巡りをされている方にとっては特別な一枚になるはず。

まるでアート作品のような切り絵御朱印。蟠龍寺ならではの個性が光ります。

スポンサーリンク

蟠龍寺のアクセス情報

【所在地】〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町4-1

【参拝時間】午前10:00〜午後4:00

※本堂は現在工事中のため拝観はできませんが、御朱印の授与は可能です(2025年11月末まで工事予定)

【駐車場】専用駐車場はありません。近隣のコインパーキングをご利用ください。

【交通アクセス】・JR「大阪駅」、阪急・阪神・大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」から徒歩約15分・大阪メトロ堺筋線「南森町駅」から徒歩約5分・大阪メトロ堺筋線「扇町駅」から徒歩約8分・JR東西線/片町線/福知山線「大阪天満宮駅」から徒歩約9分

👉 梅田からも徒歩圏内で、複数路線が使えるためアクセスは非常にいいです。

心に残る御朱印と香りの時間

蟠龍寺は、江戸時代の文学にも登場する歴史あるお寺でありながら、現代の都会に静かに佇む癒しの空間です。

今回いただいた六十六花御朱印は、阿弥陀如来さまのスタンプが華やかさを添え、心を明るくしてくれました。

そして、切り絵御朱印は繊細な美しさが印象的で、まるで一枚のアート作品のよう。

さらに、御朱印と一緒にいただいた利剣香の香りが、訪れた時間をより深く、やさしく包み込んでくれました。

本堂は工事中で参拝はできませんでしたが、御朱印と香りの体験だけでも十分に心が整う時間となりました。

歴史と文化、そして静かな癒しが重なる蟠龍寺。

本堂の工事が終了したら、また訪れてみようと思います。

「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」では、各駅近くの寺社で個性豊かな御朱印に出会えます。

他の寺院の御朱印もぜひご覧ください。

👉 シリーズ記事一覧