「大阪メトロで行く六十六花御朱印巡り」でご縁を頂き、築港高野山 釈迦院を訪れました。

大阪市の喧騒から少し離れたこの場所は、大阪メトロ中央線・大阪港駅からほど近く、静かに佇む高野山真言宗のお寺です。

昭和初期に建立された釈迦院は、港町の人々の心の拠り所として、長く親しまれてきました。

門をくぐった瞬間、空気がふっと変わったような気がしました。

風の音、木々のざわめき、そして見えないけれどそこにある仏の気配にそっと耳を澄ませてみると、どこからか滝が流れているような水の音が聞こえてきます。

この水の音はどこから・・?

今回は、釈迦院で過ごした静かな時間の記憶を花御朱印とともに綴ってみたいと思います。

それでは、釈迦院へと参りましょう。

目次

御朱印巡りの途中で

「大阪メトロで行く六十六花御朱印巡り」の旅は、私にとって“癒し”を探す時間でもあります。

その中で訪れた釈迦院は、港町の空気に溶け込むように静かに佇んでいて、駅から歩いてすぐの場所とは思えないほどの静寂に包まれていました。

奉納花手水の花々。祈りと彩りが重なり合う心に残るひととき。

釈迦院の歴史と佇まい

創建は明治43年(1910年)。真言宗の開祖である弘法大師(空海)が遣唐使で唐に渡ったのを顕彰する為、遣唐使一行が出航したとされる跡地に弘川寺の末寺の寺号である「釈迦院」の名前を継承して随心院門跡重松寛勝によって開基されました。

御本尊は弘法大師。

内陣には両界曼荼羅、大日如来像と不動明王、堂内には十一面千手観音と聖天が安置されています。

本堂の前に立つと、仏の気配がそっと背中を押してくれるような感覚に包まれます。

釈迦院の本堂

境内には一願不動明王が静かに力強く祀られています。

山門をくぐって聞こえてきた水の音の正体は、ここから聞こえる水の音でした。

一願不動明王。その眼差しは、迷いを断ち切り、心を整えてくれるようでした。

境内には弘法大師像が静かに立ち、訪れる人々を見守るように佇んでいます。

静かに佇む弘法大師像。巡礼の道を歩む人々の心にそっと寄り添ってくれるようでした。

願いを託す日限地蔵堂

境内の一角に、日限地蔵尊があります。

「日を限って願いをかけると叶う」と言われるこの地蔵さまは、悩みや願いに寄り添い、そっと手を差し伸べてくれる存在です。

日限地蔵尊。心が静かに整っていくように感じました。

日限地蔵堂の前にあるお百度石。

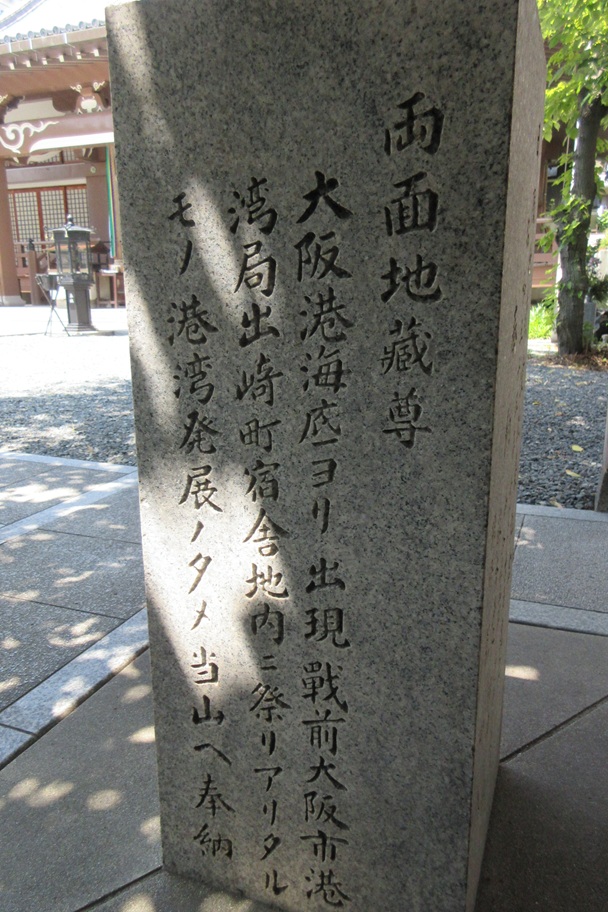

このお百度石の上に、ちょっとユニークな石仏「両面地蔵尊」が乗っかっています。

その名の通り、前後にお顔が彫られていて、まるで“表と裏”の両方から見守ってくれているよう。

前と後、両方にお顔を持つ両面地蔵尊。

願いをかける人の心の表情も、裏の不安も、すべて受け止めてくれるような優しさを感じました。

思わず足を止めて、両面のお顔をじっと見つめてしまう・・・。

そんな不思議な魅力を持ったお地蔵さまです。

こちらはほとんどお顔が見えなくなっていますが、どこか優しい雰囲気が漂っています。

大阪港海底より出現した・・と、記されていました。

鯖を持つ弘法大師像|祈りと癒しの物語をたどって

釈迦院の境内には、右手に鯖を持った弘法大師像が立っています。

右手に鯖を持った弘法大師像。その姿は祈りが命を癒す力になることを静かに語りかけてくるようでした。

その姿は一見ユニークですが、実は「鯖大師」と呼ばれる弘法大師の伝説に由来するものです。

この伝説は、徳島県の八坂寺などに伝わるもので、旅の途中の弘法大師が、塩鯖を積んだ馬子と出会ったことから始まります。

馬が疲れ切っていたにもかかわらず、馬子は休ませようとせず、鯖も分けようとしませんでした。

そこで弘法大師は歌を詠み、馬が突然苦しみ始めます。驚いた馬子が鯖を差し出すと、大師は加持祈祷を施し、馬は元気を取り戻したといいます。

この物語は、祈りが癒しとなり、命をつなぐ力になることを教えてくれるもの。

釈迦院の弘法大師像の優しい眼差しに、静かに見守られているような気がしました。

スポンサーリンク

静けさに耳を澄ませて

朱色の鳥居と小さなお社。白髭稲荷大明神、玉姫稲荷大明神

並んで佇む3体のお地蔵様。耳の地蔵尊、親子地蔵尊、歯の地蔵尊

この地蔵尊は、安産や延命、病気平癒などにご利益があるとされ、静かに人々の願いを受け止めてきました。

ふくよかな笑顔の布袋さま。静けさの中にやさしい福を感じました。

境内の片隅に咲いていたあじさい。静かな空気にそっと寄り添っていました。

手水鉢に浮かぶ花々が、まるで心を清めてくれるようでした。静寂の中にやさしい彩りが広がっていました。

芸能と祈りの浪曲塔|声なき語りの余韻

釈迦院の境内には、ひときわ静かに佇む石碑「浪曲塔」があります。

戦前、港湾労働者の間では浪曲が盛んであり、大阪は浪曲の聖地とも言われていました。

これは、浪曲の祖・藤原澄憲を祀るもので、かつて港町で働く人々の間で親しまれていた浪曲文化と深く関わっています。

釈迦院の住職の弟子だった浪曲師・広沢虎吉との縁もあり、芸能と祈りが交差する場として、今も浪曲師たちの供養が続けられています。

毎年8月30日には「浪曲まつり」が行われ、語りの文化が静かに続いていることを感じさせてくれます。

スポンサーリンク

花御朱印とともに

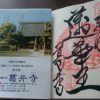

釈迦院でいただいた大阪メトロで行く六十六花御朱印めぐりの花御朱印は、ただの記録ではなく、静かなお寺の空気や、仏の気配を思い出させてくれる“心の記憶”のような存在です。

釈迦院の花御朱印。静かなお寺の空気と仏の気配がそっとこの一枚に宿っているようです。

静けさに耳を澄ませたあとで|心に残る祈りのかたち

釈迦院で過ごした静かな時間は、私にとって“耳を澄ませる時間”でした。

境内に流れる風の音、木々のざわめき、一願不動尊から聞こえてくる水の音、そして仏の気配。見えないけれど、確かにそこにあるものに、心がそっと触れたような気がします。

大阪メトロで巡る六十六花御朱印の旅で訪れた釈迦院は、静けさと彩りが重なる場所でした。

釈迦院へのアクセス|大阪港駅から徒歩3分の静けさ

【所在地】大阪府大阪市港区築港1丁目13-3

【札所等】摂津八十八箇所第33番、大阪四不動霊場

【駐車場】なし

【最寄駅】大阪メトロ中央線「大阪港駅」徒歩約3分

大阪の御朱印めぐり|心を整える祈りの寺社

日々の中で、ふと立ち止まりたくなる瞬間があります。

そんな時に訪れた寺社でいただいた御朱印は、祈りの記録であり心を整える旅のしるしでもありました。

このページでは、私が大阪で出会った“静かな祈りの場所”をまとめてご紹介しています。

大阪府で頂いた御朱印まとめ~神社編~

大阪府で頂いた御朱印まとめ~お寺編~