大阪ミナミの中心、心斎橋筋のにぎわいの中に、ふと現れる静かな祈りの空間。

「ミナミの観音さん」として親しまれる三津寺(みってらさん)は、都会に暮らす人々の心をそっと包み込んでくれるお寺です。

今回は、「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」のひとつとして、絵写経御朱印をいただいた様子をご紹介します。

それでは、三津寺へと参りましょう。

目次

歴史と由緒|奈良時代から続くミナミの観音さん

三津寺(みつてら)は、天平16年(744年)に行基が創建したと伝わる古刹です。

聖武天皇の勅命により、十一面観音菩薩を安置したのが始まりとされます。

寺号はこの地の古い地名「三津(御津)」に由来し、やがて「三津寺荘」という荘園名にもなりました。

中世~近世

文禄年間(1592–1596年)に僧・賢愚が中興しましたが、寛政3年(1791年)に焼失。その後、文化5年(1808年)に本堂が再建され、現在も残る本堂はこの時のものです。

近代の出来事

明治12年(1879年)、三津寺の本堂は大阪府会の第1回開会式の仮議場として使われました。また、昭和8年(1933年)の御堂筋拡張工事では境内の一部が接収され、楠の大樹が伐採。その材で現在の秘仏・十一面観音像が彫られました。

戦中・戦後

1945年の大阪大空襲では周囲が焼け野原となる中、本堂と庫裏は奇跡的に焼失を免れ、江戸時代の姿を今に伝えています。

現代の再生

老朽化対策として2019年から大規模改修が行われ、2023年に「東京建物三津寺ビルディング」として再生。本堂を曳家して保存しながら、ホテルや商業施設と一体化した全国でも珍しい寺院となりました。

奈良時代に始まり、江戸時代の本堂が戦火を免れ、令和の時代にはビルと共存する姿へ――。

三津寺は、時代ごとに形を変えながらも、人々の祈りを受け止め続けてきた“ミナミの観音さん”です。

都会の真ん中で歴史を伝える現代的なエントランと三津寺本堂。

境内の見どころ|都会の中に息づく祈りのかたち

三津寺の境内には、本堂を中心にさまざまな祈りの場が点在しています。

心斎橋のにぎわいから一歩足を踏み入れると、そこには都会の喧騒を忘れさせてくれる静けさと、参拝者をやさしく迎える仏さまの姿があります。

十一面観音像

境外に佇む十一面観音像は、訪れる人々を静かに見守っています。

やわらかな表情に手を合わせると、日常の疲れがすっと和らぐような安心感を覚えます。

境外に佇む十一面観音像。訪れる人々を静かに見守る姿が印象的です。

本堂

江戸時代に再建され、戦火を免れた本堂は、現在は近代的なビルの中に守られるように建っています。

都会の真ん中で歴史を伝える姿は、三津寺ならではの大きな魅力です。

江戸時代に再建され、戦火を免れた三津寺本堂。現在は近代的なビルの中に守られています。

愛染明王像

鮮やかな赤色が印象的な愛染明王像は、縁結びや良縁成就のご利益で知られています。

恋愛や人間関係に悩む人々が、心を込めて祈りを捧げる姿が見られます。

縁結びや良縁成就のご利益で知られる愛染明王像。鮮やかな赤色が印象的です。

愛染さんがきびしくてあたたかい大阪弁で、今のあなたに必要なことを教えてくれる「おみくじ」がありました。

引いた後は、真っ赤な的に「矢」で「おみくじ」を刺せば、愛染さんと「縁」が結ばれ、願いを応援してくれるそうです。

三津寺名物「愛染みくじ」

びんずるさん(賓頭盧尊者像)

自分の体の悪いところと同じ場所を撫でると病気平癒にご利益があるとされる「びんずるさん」。

参拝者がそっと手を伸ばし、祈りを込める姿に温かさを感じます。

自分の体の悪いところと同じ場所を撫でると病気平癒にご利益があるとされる“びんずるさん”。

操り念珠

境内には大きな数珠を回す「操り念珠」があります。

この繰り念珠は、改築により不要となった本堂の向拝材を再利用して作られています。

大きな数珠を回して祈る“操り念珠”。

三津寺の境内は、都会の真ん中にありながらも、観音さまや明王さま、びんずるさん、そして操り念珠と、多彩な祈りのかたちに出会える場所です。

訪れる人それぞれの願いを受け止めてくれる、やさしい祈りの空間がここにあります。

スポンサーリンク

御朱印と絵写経体験|都会の祈りにふれる時間

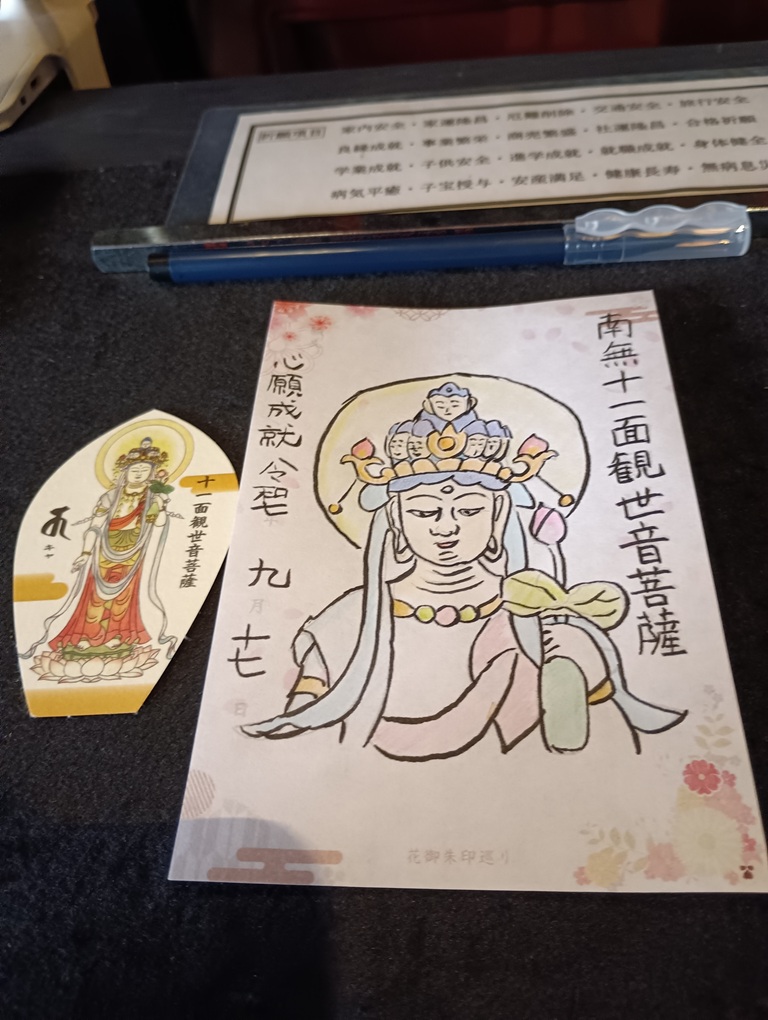

三津寺では、十一面観音さまの絵写経体験をさせて頂きました。

「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」の花御朱印をお願いしたところ、三津寺さんの花御朱印は、絵写経になっているとのこと。

時間がある場合は、本堂外陣で絵写経体験をさせて頂くことができます。

受付で用紙をいただき、静かな本堂外陣で心を整えながら線をなぞる時間は、まるで観音さまと向き合うようなひととき。

絵写経を終え、受付に持って行くと、朱印を押して頂き完成です。

都会の喧騒の中で、ほんの少し立ち止まり、祈りにふれる時間。

三津寺さんの絵写経御朱印は特別な一枚となりました。

三津寺で拝受した十一面観音さまの絵写経御朱印と散華

アクセス情報

【所在地】大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目7-12

【札所等】摂津国八十八箇所第2番、大坂三十三観音霊場第30番

【最寄り駅からのアクセス】・Osaka Metro御堂筋線「心斎橋駅」 6番出口から南へ徒歩約5分・Osaka Metro御堂筋線「なんば駅」 14番出口から北へ徒歩約5分

【参拝時間】9:00〜17:00

【駐車場】なし。

心斎橋やなんばのショッピングエリアからすぐの立地なので、買い物や観光の合間に立ち寄れるのも魅力です。

都会の真ん中で、静かに祈りを捧げる時間を過ごしてみてください。

祈りの余韻

大阪ミナミの中心にありながら、静かな祈りの空間を守り続ける三津寺。

絵写経体験を通じて観音さまと向き合い、御朱印をいただく時間は、都会の喧騒を忘れさせてくれるひとときでした。

江戸時代から残る本堂や、愛染明王像・びんずるさん・操り念珠など、境内にはさまざまな祈りのかたちが息づいています。

歴史を受け継ぎながら、現代のビルと共存する姿は、まさに「都会に咲く祈りの花」と呼ぶにふさわしいでしょう。

心斎橋やなんばから歩いてすぐの立地なので、買い物や観光の合間に立ち寄るのにもぴったり。

どうぞ、あなたも「ミナミの観音さん」に会いに行き、やさしい祈りの時間を過ごしてみてください。