- 投稿 更新

- 霊場巡礼一覧 - おおさか十三仏霊場 - 大阪のお寺 - 大阪市

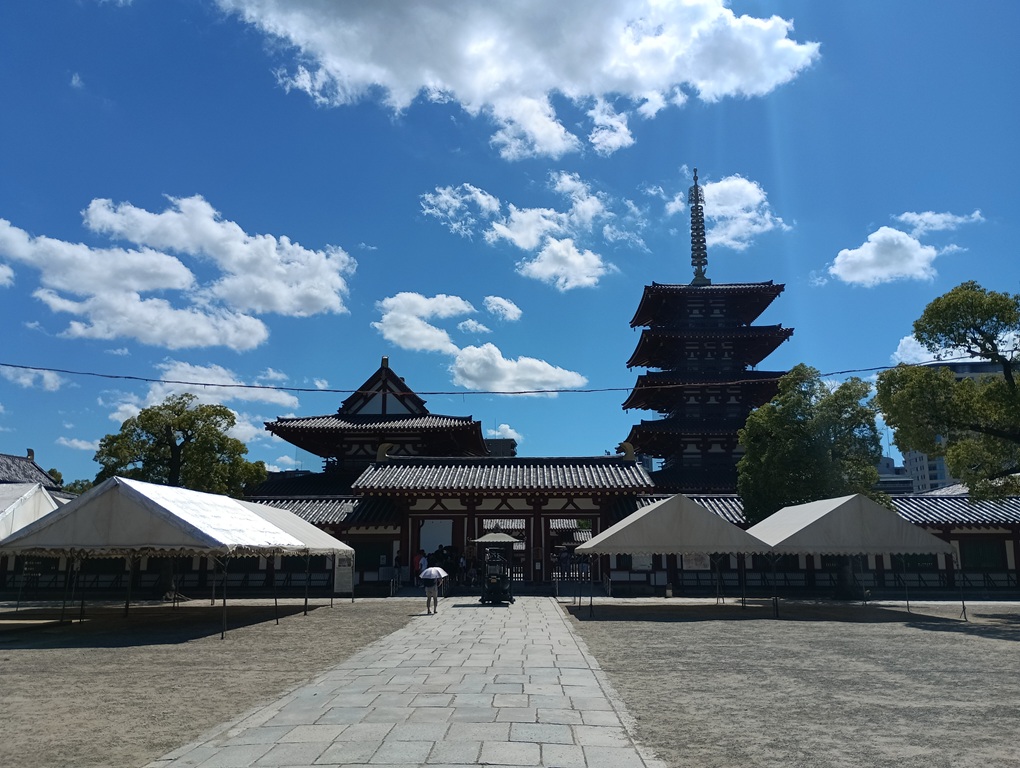

おおさか十三佛霊場を巡る旅の最後に、私は大阪市天王寺区にある四天王寺を訪れました。

朝の光に照らされた中門をくぐると、五重塔の朱色が空に映え、境内にはゆるやかな読経の声が響きます。

四天王寺は、第四番札所・普賢菩薩を祀る寺でありながら、今は第二番札所・正圓寺の代札所としても巡礼者を迎えています。

ひとつの寺に二つの札所の祈りが重なる貴重な機会。

それでは、四天王寺へ参りましょう。

目次

巡礼の最後に訪れた四天王寺

巡礼の最後に訪れた四天王寺。祈りはいつもそこにある。

おおさか十三佛霊場を巡る旅の最後に、私は第四番札所・四天王寺へと足を運びました。

朝のやわらかな光が中門の屋根に差し込み、石畳を踏みしめるたびに、境内の静けさが心に染み渡ります。

参道には季節の花がそっと咲き、どこからか線香の香りが漂ってきます。

五重塔の朱色が青空に映えるその姿は、まるで時の流れを超えて佇んでいるようでした。

四天王寺は、普賢菩薩を祀る第四番札所であると同時に、現在参拝が叶わない第二番札所・正圓寺の代札所としても、巡礼者を迎えてくれています。

一つの寺に二つの札所の祈りが重なるという、巡礼の中でも特別なご縁に触れながら、ゆっくりと境内を歩きます。

聖徳太子と四天王寺の歴史

四天王寺・北鐘堂と百日紅。祈りの鐘と、夏の彩りが静かに重なる場所。

四天王寺は、推古天皇元年(西暦593年)に聖徳太子によって建立された、日本仏教最初期の官寺です。

物部氏と蘇我氏の争いの中で、太子が「四天王の加護を願い、勝利した暁には寺を建てる」と誓願したことが、創建の由来とされています。

その名の通り、四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天)を祀ることで、国家の安泰と人々の平安を願う寺院として、長く信仰を集めてきました。

境内は「四天王寺式伽藍配置」と呼ばれる独特の構造を持ち、中門から金堂、五重塔へと一直線に並ぶ姿は、太子の理想とした仏教都市の象徴とも言えます。

時代を超えて、戦火や災害に見舞われながらも再建を重ね、今もなお大阪の信仰の中心として多くの人々を迎えています。

十三佛霊場の札所としての役割も、そうした歴史の延長線上にあるのかもしれません。

普賢菩薩と十三佛霊場での役割

四天王寺・万燈院。「おおさか十三佛霊場 第四番札所」として、普賢菩薩の祈りを受け継ぐ場所。

四天王寺に祀られている普賢菩薩は、おおさか十三佛霊場の第四番札所のご本尊です。

十三佛とは、故人の冥福を祈るために行われる「初七日」から「百回忌」までの法要に対応する十三の仏さまたちのこと。

それぞれが異なる節目を司り、亡き人の魂を導くとともに、生きる私たちの心にも静かな祈りを届けてくれます。

普賢菩薩は「四七日(よなのか)」、つまり四十九日法要を司る仏さまとされ、その役割は、故人が来世へと旅立つための最後の節目を見守ること。

白象に乗ったそのお姿は、慈悲と行願(ぎょうがん=善き行いを誓うこと)を象徴し、穏やかな眼差しで、私たちの迷いや不安を静かに包み込んでくれるようです。

病気平癒と心願成就の祈り|四天王寺・万燈院の静かな時間

四天王寺・万燈院。静かな祈りの空間が境内の一角に広がる。

四天王寺の境内を歩き、五重塔の南側へと足を進めると、境内の喧騒から少し離れた場所に、ひっそりと佇む万燈院(まんとういん)が現れます。

紙衣仏(かみこぶつ)をお祀りしているため紙衣堂(かみこどう)ともいいます。

紙の衣を着て修業した羅漢さんを形どったこの仏さんは病気回復に功徳があるといわれ、毎年10月10日の衣替え法要は多くの信者さんで賑わいます。

万燈院は、おおさか十三佛霊場・第四番札所として普賢菩薩を祀る札所。

万燈院の名は、灯明を絶やさず灯し続けることに由来するといわれ、堂内には穏やかな光が揺れ、訪れる人の心を静かに包み込みます。

その光は、過去から現在、そして未来へと続く祈りの連なりを象徴しているようです。

万燈院の木槌。病気平癒を願う祈りの道具。

万燈院の前に、木槌が置かれています。

木槌たたき

由緒、由来は不明なれども、霊験あらたかなり。

木槌で臼を三遍叩き、さらにそれが肩、腰、胸など病のあるところ三遍叩くことを二回繰返せば、病気の人は治り、丈夫な人はますます健康になる。

参拝者は木槌で臼を叩き、自分の痛む場所や叶えたい願いを託します。

「どうかこの痛みを和らげてください」「願いを叶えてください」――そんな思いが、木槌の音とともに仏さまへと届いているようです。

正圓寺の代札所としての四天王寺

おおさか十三佛霊場の第二番札所である正圓寺は、かつて「天下茶屋の聖天さん」として親しまれ、大聖歓喜天を祀る寺院でした。

しかし近年、境内の事情や運営法人の破産などにより、現在は一般の参拝ができない状態となっています。

そのため、霊場巡りを続ける巡礼者のために、四天王寺が正圓寺の代札所として御朱印や納経の対応を行っています。

これは、十三佛霊場の祈りの流れを途切れさせないための柔軟な措置であり、一つの寺院が別の札所の役割を一時的に担うという、巡礼文化ならではのつながりの形です。

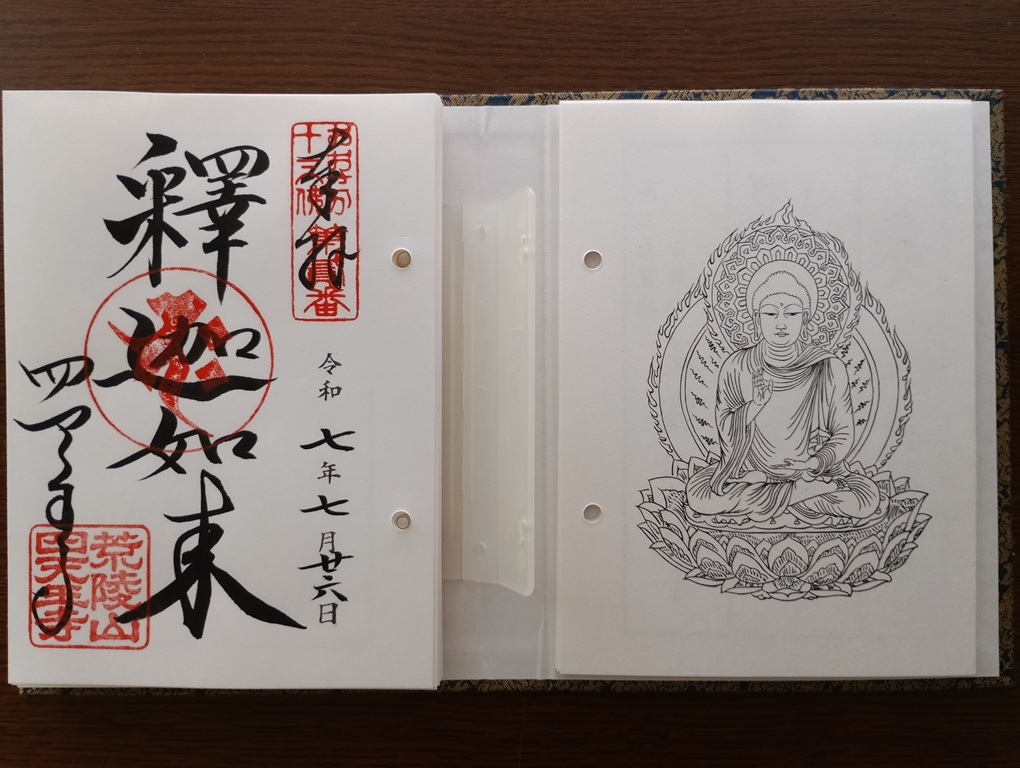

納経所では、第四番札所・普賢菩薩の御朱印とともに、第二番札所・釈迦如来の御朱印もいただくことができます。

四天王寺で頂く第二番札所・釈迦如来の御朱印。

二つの札所の祈りが重なる機会に、時代や場所を超えて受け継がれてきた信仰の力を感じます。

二番札所本尊の釈迦如来さまは丸池の前にある仏足石の後方におられます。

四天王寺・丸池の前に祀られる釈迦如来さま。おおさか十三佛霊場・第二番札所の本尊として、代札所の祈りを受け継ぐ。

正圓寺の歴史や現在の様子については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

⇒ 正圓寺|参拝できない札所と代札所・四天王寺で迎えた満願の巡礼記

スポンサーリンク

御朱印・納経帳の記録

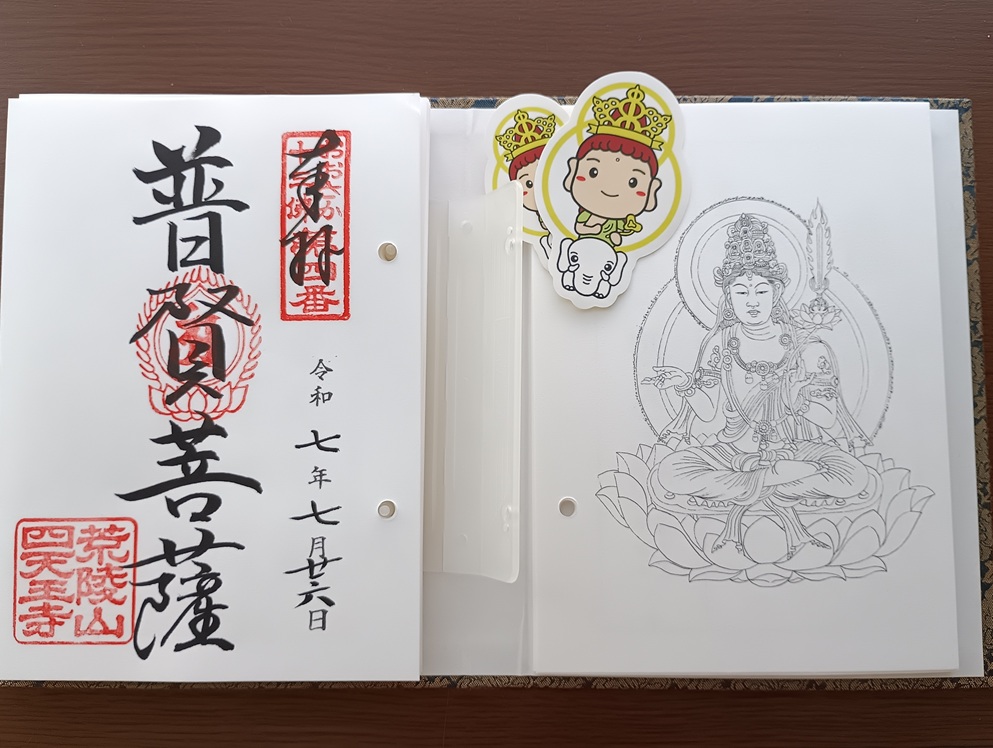

四天王寺で拝受した「おおさか十三佛霊場・第四番札所」の御朱印。美しい墨書と朱印に、巡礼の尊さが刻まれています。

四天王寺では、おおさか十三佛霊場の第四番札所・普賢菩薩の御朱印に加えて、現在参拝できない第二番札所・正圓寺の御朱印もいただくことができます。

一つの寺院で二つの札所の印をいただけるというのは、巡礼の中でも特別な体験。

拝受した2つの御朱印を見つめながら、祈りが場所を超えてつながっていることを静かに感じました。

御朱印には、釈迦如来の墨書と朱印、そして正圓寺の代札所としての四天王寺の印が丁寧に押されており、それぞれの札所のご縁が、ひとつの紙の上に重なっているようでした。

四天王寺で拝受した「おおさか十三佛霊場・第二番札所」の御朱印。四天王寺と正圓寺が重なる貴重なご縁。

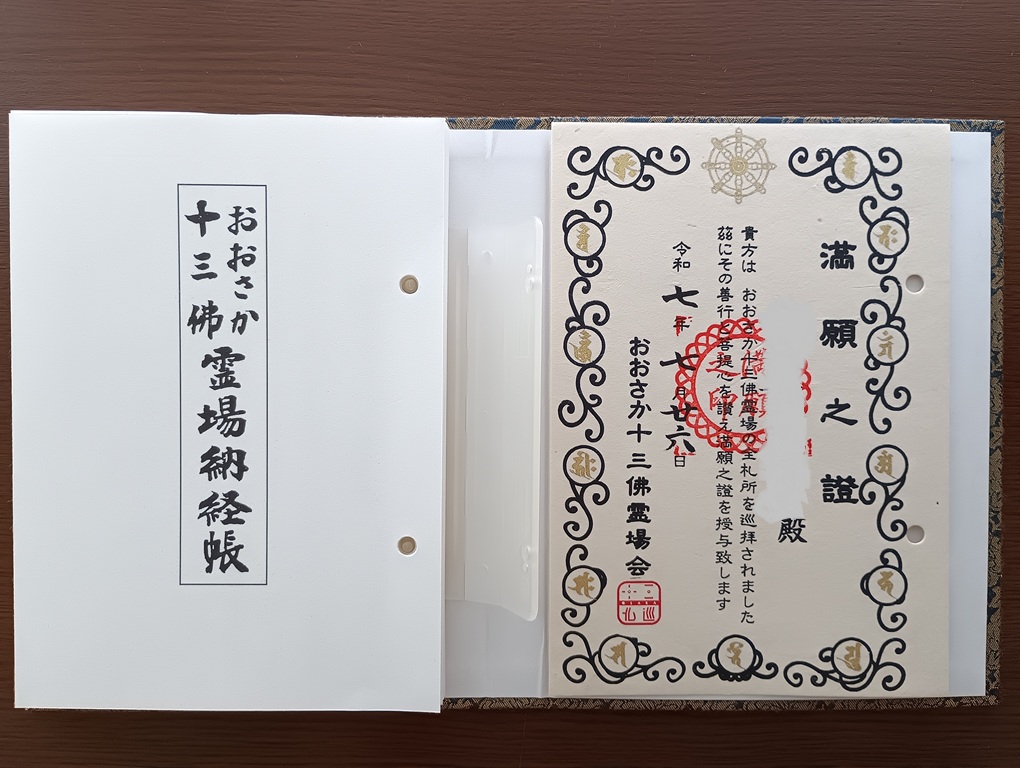

この日、四天王寺で正圓寺の御朱印もいただき、十三の札所すべてを巡り終えました。

おおさか十三佛霊場、満願――。

祈りの道を歩んだ日々は、静かで、あたたかく、仏さまの慈悲を感じる幸せな時間でした。

それぞれの札所で出会った仏さまの眼差し、お香の匂い、風の音。

すべてが、今この瞬間に重なって、満願証の一枚に刻まれています。

四天王寺でいただいた「おおさか十三佛霊場満願之証」。仏さまの慈悲を感じた幸せな時間が刻まれています。

四天王寺へのアクセス・駐車場・拝観時間など

【所在地】〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

【TEL】06-6771-0066

【拝観時間】境内:24時間開放(お堂の外からの参拝はいつでも可能)

■中心伽藍・庭園・宝物館

4月~9月:8:30~16:30、10月~3月:8:30~16:00(毎月21日や法要日などは時間延長あり)

【交通アクセス】大阪メトロ谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」(3号出口)から南へ徒歩約5分、JR「天王寺駅」北口から徒歩約12分。

【駐車場】南大門に隣接した無人タイムズ駐車場(有料)あり。

難波・千日前の由来にもなった歴史あるお寺です。

巡礼を終えて感じたこと

四天王寺で普賢菩薩と正圓寺の祈りが重なる釈迦如来の御朱印をいただいたとき、私はふと「祈りは時間と場所を超えてつながっているのだ」と感じました。

札所が閉ざされていても、代札所で祈りを捧げることができる――それは、巡礼の本質が「形」ではなく「心」にあることを教えてくれています。

おおさか十三佛霊場の巡礼は、十三の仏さまとの出会いを通して、亡き人への祈りと、自分自身の心を見つめる旅でもありました。

それぞれの札所にはそれぞれの物語とご縁があり、歩みを進めるたびに、静かな気づきが訪れるように思います。

次の巡礼計画や参拝の参考に、ぜひあわせてご覧ください。