大阪・御堂筋沿いに鎮座する「難波神社」は、仁徳天皇を祀る由緒ある神社。

都会の真ん中で御神木の楠に癒され、ご利益や御朱印を求めて多くの参拝者が訪れます。

本記事では、難波神社の歴史やご利益、御朱印の種類、境内の見どころ、アクセス方法まで、初めて訪れる方にもわかりやすく解説。

心斎橋・本町エリアでパワースポットを探している方や、御朱印巡りを楽しみたい方は必見です。

それでは、難波神社へ参りましょう。

目次

難波神社の由緒と歴史

難波神社の創建は西暦406年、反正天皇が大阪府松原市に柴籬宮(しばがきのみや)を開かれた時、同時に父帝の仁徳天皇を祀ったことに始まります。

豊臣秀吉の大坂城築城に伴い、1583年に現在地へ遷座。

戦災で社殿は焼失しましたが、1974年に再建され、今も船場の総鎮守として地域の人々を見守り続けています。

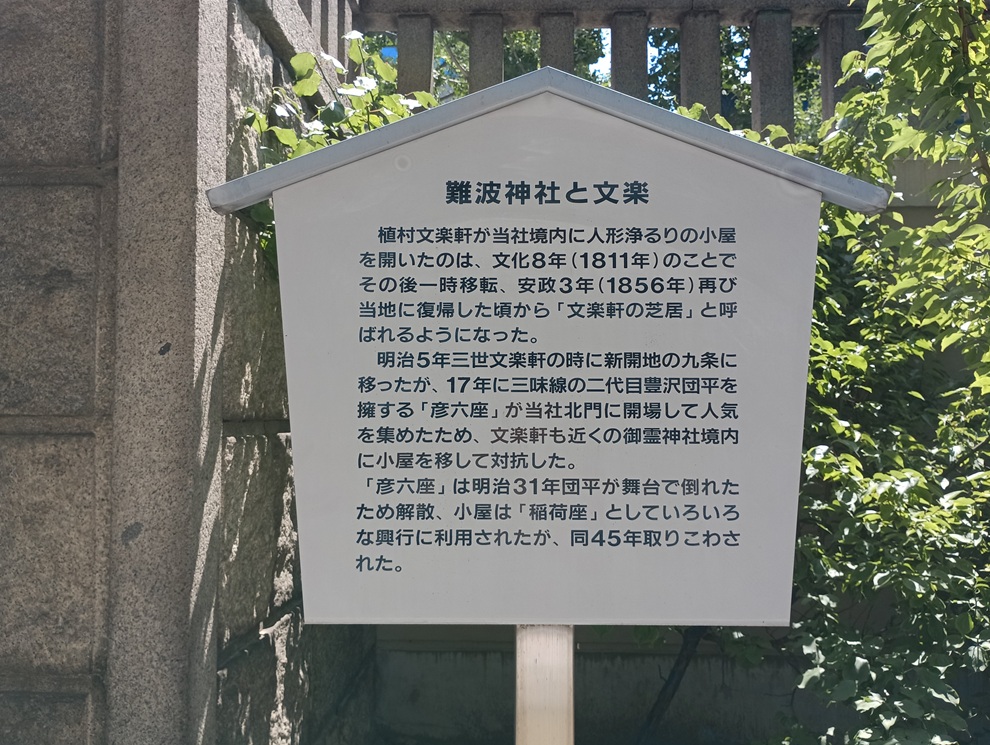

さらに、難波神社は「文楽発祥の地」としても知られています。

江戸時代後期、人形浄瑠璃の座元・植村文楽軒が境内に小屋を構え、ここから「文楽」という名が広まりました。

境内の東門外には「稲荷社文楽座跡」の碑が残され、今も訪れる人にその歴史を静かに語りかけています。

参拝の際には、この碑や説明板にも足を運び、大阪の芸能文化の息吹を感じてみてはいかがでしょう。

境内にある「難波神社と文楽」の説明板。江戸時代後期、植村文楽軒が境内に小屋を構えたことから始まった文楽の歴史が記されています。

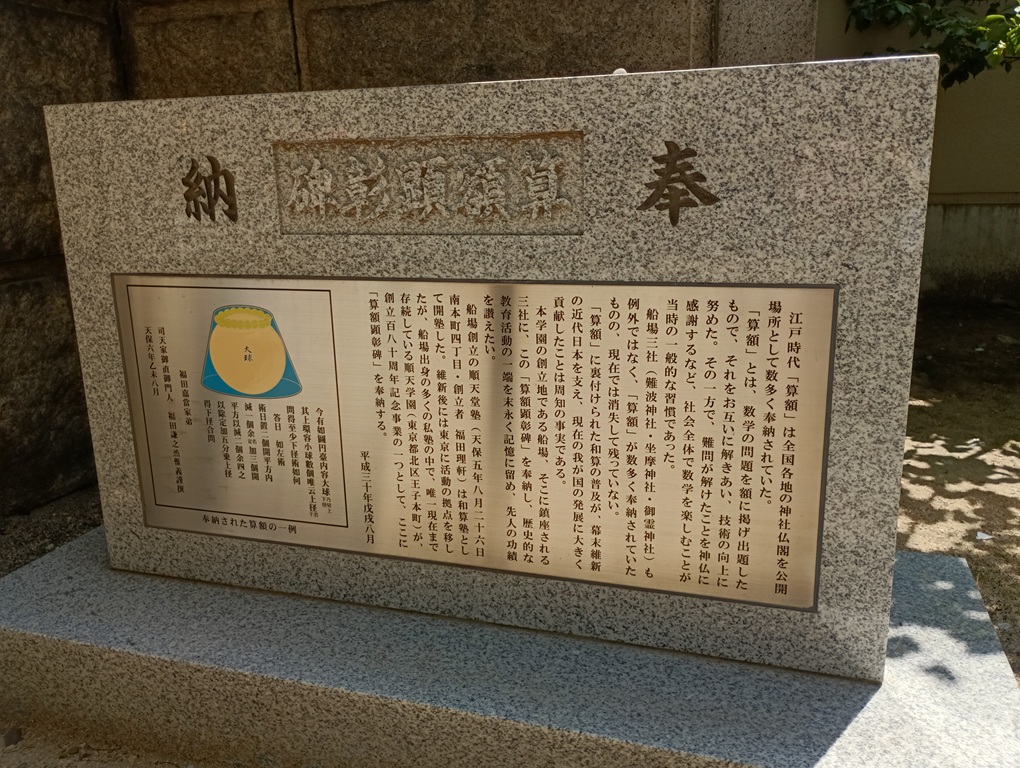

また、境内には算額顕彰碑も建立されています。

算額とは、江戸時代に神社や寺院へ数学の問題や解法を板に書いて奉納したもので、和算文化の象徴です。

難波神社を含む「船場三社」(御霊神社・坐摩神社・難波神社)にもかつて多くの算額が奉納されましたが、現存せず、その歴史を後世に伝えるため平成30年に顕彰碑が建てられました。

学問や教育文化とも深く関わる神社であることを示す、もう一つの文化的な見どころです。

境内にある算額顕彰碑。江戸時代、難波神社を含む船場三社にも多くの算額が奉納され、和算の普及に貢献しました。

ご祭神とご利益

難波神社の主祭神は、仁徳天皇。

古くから「民のかまどの煙を見て、民が豊かに暮らしていることを喜んだ」という逸話で知られ、思いやりと慈愛の象徴とされます。

そのため、平穏安寧や所願成就のご利益があると伝えられ、家族の幸せや日々の安らぎを願う参拝者が後を絶ちません。

また、本殿には素盞嗚尊(すさのおのみこと)・倉稲魂尊(うかのみたまのみこと)が配祀されています。

素盞嗚尊は、厄除けや災難除けの神として信仰を集めています。

荒ぶる神としての力を鎮め、悪縁を断ち切り、良縁を招くご利益があるとも言われています。

さらに、倉稲魂尊(うかのみたまのみこと)は五穀豊穣や商売繁盛の神様。

特に摂社の博労稲荷神社は、赤い鳥居が並ぶ参道が印象的で、商売繁盛・諸願成就を願う人々で賑わいます。

地元の商人や企業経営者だけでなく、転職や新しい挑戦を始める人にも人気のスポットです。

こうして難波神社は、生活の安定・厄除け・商売繁盛と、人生のさまざまな節目を支えてくれる総合的なパワースポットとして、多くの人に親しまれています。

境内の見どころ

難波神社の境内には、静かに時を重ねてきた社殿や、物語を秘めた末社、そして文化の香り漂う碑が点在しています。

ゆっくりと歩みを進めながら、それぞれの場所に込められた想いや歴史に触れるひとときは、まるで小さな旅のよう。

ここからは、そんな境内の見どころをご紹介します。

御神木の楠

戦火を生き延びた楠の御神木。御神木の下では心地よい風を感じます。

境内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが、戦火を生き延びた御神木の楠。

樹齢数百年といわれるその幹は太く、表面には長い年月を物語る深い皺が刻まれています。

近づくと心地よい木の香りが漂い、木陰で暫し涼ませて頂きました。

都会の真ん中で、これほどの生命力を感じられる場所はそう多くありません。

拝殿と狛犬

歴史の重みを感じさせる、難波神社の荘厳な拝殿。静かな境内に凛と佇み、訪れる人を迎えます。

境内の中央に構える荘厳な拝殿は、重厚感のある造りが印象的です。

朝の光を受けると、その落ち着いた色合いが一層際立ち、夕暮れ時には柔らかな陰影が拝殿を包み込みます。

両脇に立つ狛犬は、片方が口を開けた「阿形(あぎょう)」、もう片方が口を閉じた「吽形(うんぎょう)」。

その凛とした眼差しは、訪れる人を静かに見守り、境内の清らかさを守っているようです。

摂社・博労稲荷神社

商売繁盛・諸願成就で知られる博労稲荷神社。赤い鳥居が印象的です。

境内の一角にある博労稲荷神社は、赤い鳥居が連なる参道が印象的。

鳥居をくぐるたびに、外の喧騒が遠ざかり、心がすっと落ち着いていきます。

商売繁盛や諸願成就のご利益で知られ、地元の商人や経営者だけでなく、転職や新しい挑戦を始める人も多く参拝に訪れます。

末社・金刀比羅神社

航海安全から事業成功まで幅広いご利益を授ける、難波神社の末社・金刀比羅神社。

西門横に静かに鎮座する金刀比羅神社。

御祭神は大物主大神(おおものぬしのおおかみ)。

もとは堀江のお旅所の東南隅にお祭りしてありました。

由緒は不詳ですが、江戸時代の創建当初に祭られたものと思われます。

金刀比羅神社ということは、「航海安全」の守護神でしょうか。

大物主大神のご神徳は海に限らず、農業・商業の繁栄、事業成功、新しい挑戦の後押しにも及ぶと言われています。

社前に立つと、まるで背中を押されるような力強い気配が感じられ、心の奥に眠っていた勇気が呼び覚まされるようです。

会社経営者や新規プロジェクトに挑む人、人生の転機を迎えた人にとって、都心で参拝できる貴重なパワースポットです。

末社・十四柱相殿神社

十四柱の神々が一堂に会する珍しい末社、十四柱相殿神社。総合運・諸願成就のご利益がある。

境内南東の隅に鎮座する十四柱相殿神社は、一つの社殿に十四柱もの神々をお祀りする珍しいお社です。

三つの神殿に分かれ、それぞれに歴史とご神徳を持つ神々が並びます。

✨左殿:豊臣秀吉公、菅原道真公、楠木正成公、徳川家康公

➩ 出世開運、学業成就、忠義、天下泰平

✨中央殿:天照皇大神、豊受姫大神、応神天皇

➩ 国家安泰、五穀豊穣、武運長久

✨右殿:猿田彦大神、水波能女大神、春日四柱大神、迦具土大神

➩ 道開き、航海安全、水の恵み、火防守護

小さな社殿にこれほど多くの神々が集う様子は圧巻で、まるで神々の会議の場に立ち会っているかのよう。

総合運・諸願成就を願う方にふさわしい、ご利益の宝庫ともいえる末社です。

スポンサーリンク

御朱印

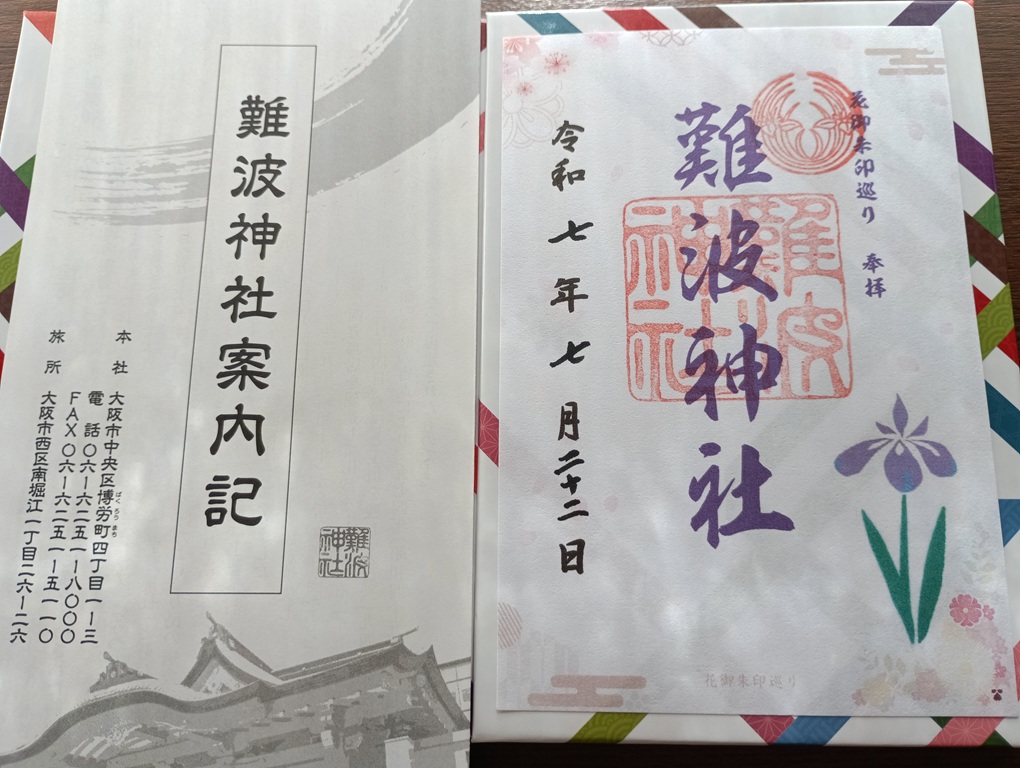

御神紋の花菖蒲(アヤメ)が押印された難波神社の花御朱印。凛とした中にも可愛らしさのある花菖蒲が調和しています。

今回、私は「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」の一環として授与される花御朱印を拝受しました。

拝受した御朱印には、御神紋である花菖蒲(アヤメ)が押印されています。

この花菖蒲は、神社にゆかりの深い植物で、毎年6月には「菖蒲神事(あやめ祭)」も行われます。

御朱印に押された花菖蒲は、凛とした中にも可愛らしさがあり、参拝の記念としてだけでなく、難波神社の歴史や季節感を感じさせてくれます。

御朱印は拝殿正面に向かって右手の社務所でいただけます。

「OsakaMetroで行く六十六花御朱印巡り」とは、Osaka Metro沿線の66社をめぐり、それぞれの神社で異なる花の御朱印を集めるというもの。

一枚ごとに、その土地の空気や神社の個性が込められており、集めるほどに自分だけの花暦ができあがっていきます。

全66社の御朱印と巡礼記録は、こちらにまとめています。

アクセス情報

【所在地】大阪府大阪市中央区博労町4丁目1-3

【開門時間】7:00〜18:00

【駐車場】あり(境内に約10台)

【交通アクセス】・Osaka Metro御堂筋線「心斎橋駅」3番出口より徒歩約5分、Osaka Metro御堂筋線・中央線「本町駅」13番出口より徒歩約5分

まとめ

難波神社は、船場の総鎮守として長い歴史を刻みながら、文楽発祥の地や算額顕彰碑など、文化の香りを今に伝える場所です。

境内を歩けば、御神紋の花菖蒲が押された御朱印や、お守りなど、心に残る授与品にも出会えます。

大阪の中心にありながら、静かで温かな空気に包まれる難波神社。

歴史と文化、そして人々の祈りが息づくこの場所で、あなただけの特別なひとときを過ごしてみませんか。

大阪の御朱印めぐり|心を整える祈りの寺社

大阪には、歴史や文化、そして心を整えてくれる祈りの場がまだまだたくさんあります。

季節ごとの花や行事、神社ごとの個性豊かな御朱印を巡る旅は、自分自身と向き合う時間にもなります。

そんな時に訪れた寺社でいただいた御朱印は、祈りの記録であり、心を整える旅のしるしでもありました。

このページでは、私が大阪で出会った“静かな祈りの場所”をまとめてご紹介します。

大阪府で頂いた御朱印まとめ~神社編~

大阪府で頂いた御朱印まとめ~お寺編~